お客様の後悔から学んだ、プロの家探し術

こんにちは。不動産の仕事をしていると、お客様の家探しをお手伝いする中で、さまざまな「後悔」の声を耳にします。「もっとこうすれば良かった」というお話は、私たちにとっても身につまされる思いです。

だからこそ、いざ自分が家を探すとなると、誰よりも慎重になります。感情に流されず、「これだけは絶対にやらない」と心に決めていることがあります。

それは「良い家」を探すためのリストというよりは、将来の後悔につながる「避けて通るべき道」をまとめたリストです。完璧な家を見つけることよりも、家族の暮らしと将来を守るために、リスクのある選択肢を一つひとつ丁寧に取り除いていく。

今回は、そんな不動産のプロが実践している、失敗しないための『やらないことリスト』をご紹介します。

\お気軽にご相談ください!/

第1章 資金計画の落とし穴:「借りられる額」と「無理なく返せる額」は違います

家探しで最も多くの後悔が生まれるのが、お金の問題です。大切なのは、物件価格はあくまでスタート地点であり、暮らし全体のコストではないと理解することです。

1. 銀行が貸してくれる「上限額」を自分の予算だと思わない

「銀行から承認された上限額まで借りてしまい、返済が苦しい…」これは非常によくある失敗談です。人生には、収入の減少、予期せぬ育児費用の増加、転職など、予測できない出来事がつきものです 。多くの方が、銀行が提示する融資可能額を自分の予算の上限だと考え、少しでも計画が狂うと家計がすぐに苦しくなる、余裕のない資金計画を立ててしまいがちです 。

ここで知っておくべきなのは、銀行の融資額は「銀行が考えるリスクの範囲」であって、「あなたが快適に暮らせる金額」ではないということです。銀行の審査は、あくまで現時点での収入状況に基づくもので、将来のライフプランの変化までは考慮してくれません 。

ですから、私は「最大いくら借りられますか?」とは考えません。代わりに、「もし世帯収入が1年間25%減っても、無理なく返済できる金額はいくらか?」と自問します。この「もしも」を想定したシミュレーションこそが、現実的な余裕を生み、予算を不安な「上限」から安心な「土台」へと変えてくれるのです。

2. 住宅ローン以外の「見えないお金」から目をそらさない

持ち家での暮らしは、賃貸ではかからなかった様々なお金が必要になります。固定資産税やメンテナンス費用、マンションであれば管理費や、年々上がっていく可能性のある修繕積立金などです 。これらの費用は決して小さな額ではありません。例えば、評価額3,200万円の物件なら、固定資産税だけで年間約45万円の負担になることもあります 。家が広くなれば、光熱費も上がります 。

特に注意したいのが、新築マンションの修繕積立金です。販売当初は購入しやすくするために低く設定されていますが、長期的な計画に沿って段階的に値上がりするケースがほとんどです 。購入から数年後に「こんなに上がるなんて聞いてない!」と慌てることがないよう、私はマンションを検討する際に必ず**「長期修繕計画書」**を取り寄せます。将来の値上げ予定を把握し、30年先まで含めた「本当の住居費」を計算することで、安心して計画を立てることができるのです。

3. 「万が一、売る時」のことを考えずに買わない

「いざという時に売れない家を買ってしまった」というのも、よくある後悔の一つです 。住環境は良くても、買い手が見つかりにくく、将来的に資産価値が大きく下がってしまう物件もあります 。離婚や突然の転勤、親の介護など、予期せぬ事情で家を売却せざるを得なくなる可能性は誰にでもあるのです 。

ですから、私は「ここは終の棲家だから」という思い込みを一旦脇に置き、「もし7年後に売却する必要が出たら、どうなるだろう?」という視点を持つようにしています。この視点を持つだけで、物件選びの基準は大きく変わります。

将来の買い手を極端に狭めてしまうような個性的な間取りではないか? 人口が減っているエリアではないか? 売却が難しいとされる借地権付きの物件ではないか? 家を買うときから「売るときの視点」を持つことで、個人的な好みと市場での価値のバランスを考えることができます。このひと手間が、万が一の時にあなたの資産を守ることにつながるのです。

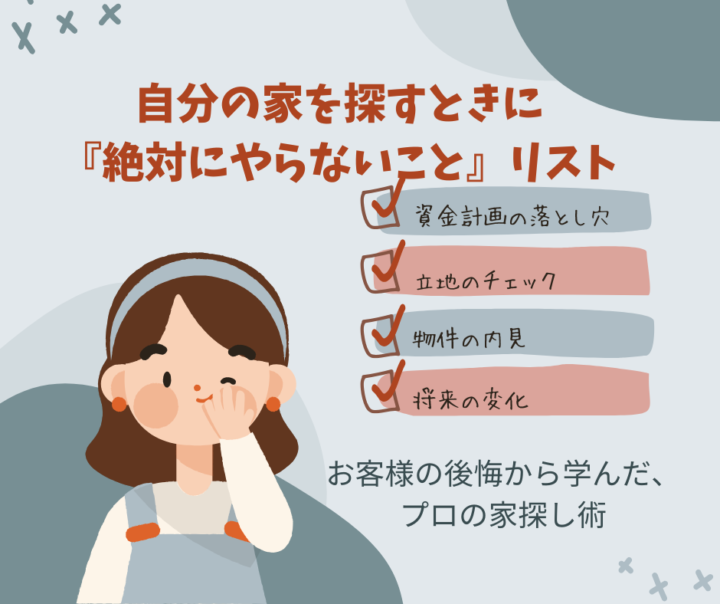

第2章 立地のチェック:一度見ただけの「良い場所」は信じない

物件の価値や住み心地は、建物だけで決まるものではありません。あなたは、その場所を取り巻くすべての環境を、時間とともに買うのだということを忘れてはいけません。

1. 曜日や時間帯を変えずに一度しか現地を見に行かない

「住んでみたら、思っていたよりもうるさかった…」という後悔は、驚くほど多く聞かれます 。昼間に内見して静かだった場所が、夜になると雰囲気が一変することは珍しくありません 。物件情報に書かれた「駅徒歩17分」が、実際に歩くと25分以上かかった、ということもあります 。街の顔は、平日と週末、昼と夜で大きく変わるのです 。

多くの方は、休日の昼間など、都合の良い時間に1〜2回内見して決めてしまいます。しかし、それではその街のほんの一部分しか見えません。本当に大切なのは、平日の朝の通勤風景や、夜道を帰るときの雰囲気です。

そこで私が必ず実践するのが、時間帯を変えて最低3回、現地に足を運ぶことです。

- 平日の朝(7時〜8時頃): 通勤ラッシュ時の交通量や、駅までの道のりの混雑具合を体感するため 。

- 平日の夜(20時以降): 街灯の明るさや人通り、飲食店の騒がしさなど、夜の安全性を確認するため 。

- 週末の昼間: 公園の様子や地域の人の流れなど、休日の過ごし方をイメージするため 。

これは少し手間に感じるかもしれませんが、住んでからの「こんなはずじゃなかった」を防ぐための、最も確実な方法です。

2. 目に見えない「音・におい・空気」を軽視しない

騒音や不快なにおいも、後悔の大きな原因になります。近くを走る幹線道路や工場、学校からの音 、川や飲食店からのにおい 、交通量の多い道路からの排気ガスで窓が開けられない、などです 。

物件情報には広さや部屋数は書かれていますが、こうした「目に見えない環境」については書かれていません。内見に行くと、つい部屋の様子や担当者との話に集中してしまいがちです。

そこで私は、内見中に意識的に**「五感を澄ませる時間」**を作ります。バルコニーや窓を開けた部屋で、2分間だけ静かに立ち止まってみるのです。遠くの車の音、電車の音、近隣の学校のチャイムの音に耳を澄ませます。周りにどんなにおいがするか、意識を向けます。この一手間が、資料だけでは決してわからない、生活の質に直結する重要な情報に気づかせてくれることがあります。

3. ハザードマップの確認を後回しにしない

日本で暮らす以上、自然災害のリスクは無視できません。各自治体は、洪水や土砂災害などのリスクを示したハザードマップを公開しています 。これを確認することは、家の安全性を知る上で絶対に欠かせないプロセスです 。また、万が一の際の避難経路や避難場所を把握するためにも重要です 。

特に、土地勘のないエリアで家を探す場合、その地域特有のリスクに気づきにくいものです。川の近くの物件を、景色が良いという魅力だけで判断してしまうかもしれません 。

私は、物件探しを始める前に、まず気になる住所をハザードマップで確認することから始めます。もしリスクの高いエリアであれば、その時点で候補から外すか、少なくとも土地の高さや建物の基礎構造について、より厳しい目でチェックします。これは家族の安全を守るためだけでなく、資産価値を守るためでもあります。災害リスクが高いと判断されたエリアの物件は、将来的に資産価値が下がったり、売却が困難になったりする可能性があるからです。

第3章 物件の内見:きれいな内装だけで判断しない

内見は、ただ部屋を眺める「見学」ではありません。これから始まる暮らしを具体的にシミュレーションし、隠れた問題点を見つけ出す「調査」の場です。

1. 「見学」気分で内見に行き、暮らしのシミュレーションをしない

「もっとちゃんと見ておけばよかった…」という後悔は、内見でのチェック不足から生まれます。家具がうまく置けない 、コンセントが足りない・不便な場所にある 、シャワーの水圧が弱い 、スマホの電波が入りにくい 、床が傾いているなど、住み始めてから気づく問題はたくさんあります 。

一般の方の内見は、不動産会社の担当者に案内され、物件の良いところを見せてもらう「受け身」の姿勢になりがちです。しかし、プロの内見は「能動的」です。私は、内見を2つの視点で行います。

一つは「生活のシミュレーション」です。キッチンをただ眺めるのではなく、料理をする姿を想像し、シンク・コンロ・冷蔵庫の間の動きやすさを確認します。洗濯機置き場からベランダまで洗濯物を持って歩いてみて、毎日のこととして苦にならないか確かめます 。メジャーで家具を置きたい場所の寸法を測り、その近くにコンセントがあるかを確認します 。

もう一つは「隅々までのチェック」です。将来の修理費につながる問題のサインを探します。天井や壁に雨漏りのシミがないか 、シンク下の収納を開けて水漏れやカビの跡がないか 、給湯器やエアコンが古すぎないか 、そして郵便受けやゴミ置き場といった共用部分がきれいに使われているか、といった点です 。

この2つの視点を持つことで、内見は「なんとなく良い感じ」という曖昧な感想から、将来の暮らしやすさやコストを具体的に判断するための、重要なデータ収集の機会に変わるのです。

表:プロが実践する内見チェックリスト

| カテゴリー | チェック項目 |

| 構造・建物 | 床は水平か(ビー玉やスマホアプリで確認)、窓やドアはスムーズに開閉できるか、基礎や外壁にひび割れはないか、雨漏りの跡(天井のシミ、壁紙の浮き、カビ臭)はないか |

| 設備 | 水圧は十分か(全ての蛇口で確認)、排水はスムーズか、トイレはきちんと流れるか、給湯器・エアコンの製造年と動作は問題ないか、スマホの電波は入るか、ネット回線の種類、コンセント・TV端子の数と位置 |

| 使い勝手・動線 | 主要な家具(冷蔵庫、洗濯機、ソファなど)を置くスペースを採寸、収納は十分か、キッチンでの作業はしやすそうか、洗濯物を干すまでの動線はスムーズか、防音性(壁を軽く叩いてみる、外の音の聞こえ方) |

| 共用部分(マンション) | エントランス、廊下、ゴミ置き場、郵便受けは清潔に保たれているか、掲示板にトラブルに関する貼り紙はないか、エレベーターの動きはスムーズか、駐車場・駐輪場のルールと空き状況 |

| 周辺環境 | 騒音やにおいの元になる施設はないか、夜道は明るいか、駅までの実際の時間を計る、交通量はどうか、ハザードマップ上のリスク |

2. 【マンション限定】専有部だけを見て、「管理」の状態を確認しない

マンションの価値は、部屋のきれいさだけで決まるものではありません。むしろ「管理がしっかりしているか」が、将来の住み心地と資産価値を大きく左右します。管理状態が悪いと、修繕のためのお金が足りず、突然高額な一時金を請求されたり、建物がどんどん劣化していったりする可能性があります 。

マンションを購入するということは、その部屋の所有権だけでなく、「管理組合」という組織の一員になるということです。ですから、自分が住む部屋だけでなく、その組織が健全に運営されているかをチェックすることが非常に重要です。

そのために、私は必ず以下の書類を確認します。

- 長期修繕計画書: 今後どのような修繕がいつ頃予定されていて、そのための資金計画がしっかり立てられているかを確認します。資金が不足している計画は、将来の大きな負担につながります 。

- 総会議事録: 過去1〜2年分の議事録に目を通せば、そのマンションの雰囲気が分かります。住民間で騒音やペット、漏水などのトラブルが繰り返し議題に上がっていないか、などをチェックします 。

これらの書類の開示を渋ったり、そもそも計画書が更新されていなかったりするマンションは、管理組合がうまく機能していないサインかもしれません 。そうした物件は、将来的に物理的にも金銭的にも問題が発生するリスクが高いと考え、慎重に判断します。

3. 【リフォーム済み物件限定】きれいな見た目だけで、中身を確認しない

「リフォーム済み」や「リノベーション済み」と聞くと、新しくて魅力的に感じますよね。しかし、注意が必要です 。そのリフォームが、壁紙や床の張替えといった表面的なものだけで、断熱材が入っていなかったり、古い配管がそのままだったり、といった重要な問題が隠されている場合があるからです 。どこまでリフォームされていて、そしてもっと重要なことに、どこが

されていないのかを知ることが不可欠です 。

購入者の目を引くのは、新しいフローリングやキッチン、塗りたての壁など、比較的安価で見た目のインパクトが大きい部分です。しかし、本当に費用がかかり、かつ重要なのは、目に見えない部分、つまり配管や電気系統の更新、壁の中の断熱、耐震補強などです。

そこで私は、不動産会社の担当者に「リフォームの工事記録や図面、工事中の写真などがあれば見せてください」とお願いするようにしています 。「断熱材は新しくしましたか?」「壁の中の給水管は交換されていますか?」といった具体的な質問を投げかけ、明確な回答が得られない場合は、そのリフォームが表面的なものである可能性を疑います。このような物件を検討する際は、専門家による住宅診断(ホームインスペクション)が非常に重要になります 。

第4章 将来の変化:「今の暮らし」にピッタリすぎる家は選ばない

家は、これから変化していく家族の暮らしを受け止める、柔軟な器であるべきです。

1. 家族構成や働き方が「ずっとこのまま」だと思い込む

家を買った後に後悔する理由として、「ライフスタイルの変化に対応できなくなった」という声も多く聞かれます。家族が増えて手狭になった 、親の介護が必要になった、リモートワークが中心になり仕事部屋が必要になった、などです。家の間取りには、ある程度の柔軟性、つまり「変化への対応力」が求められます 。

多くの人は、今の暮らしに最適な家を選びがちです。しかし、私は5年後、10年後、15年後を想像し、「もしも」を考えます。もし子供が生まれたら、この部屋を子供部屋にできるか? もし親と同居することになったら、1階に部屋はあるか? もし在宅勤務がメインになったら、集中できるスペースを確保できるか?

この視点を持つと、例えば「今は使わないけれど、将来書斎や子供部屋にできる小さな部屋」がある物件や、「将来的に壁で仕切れる広いリビング」がある物件の価値が見えてきます。それは、現在の快適さを買うだけでなく、未来の「選択肢」を買うことでもあるのです。

2. ご近所付き合いやコミュニティの雰囲気を調べない

騒音問題やゴミ出しのルールなど、ご近所とのトラブルは大きなストレスの原因になります 。どんな人たちが住んでいるのか、どんな雰囲気のコミュニティなのかは、住み心地を大きく左右する大切な要素です 。

もちろん、購入前にすべてのご近所さんに話を聞くことはできません。こればかりは運の要素もある、と感じるかもしれません 。しかし、コミュニティ全体の雰囲気を知るためのヒントはいくつかあります。

内見の際、私は以下のような「コミュニティの健康診断」をします。

- 共用部分の観察: 前述の通り、郵便受けやゴミ置き場、廊下がきれいに使われているか。清潔さは、住民のモラルや共同生活への意識を示す分かりやすい指標です 。

- 掲示板の確認: 騒音や駐車、ペットに関する強い口調の注意書きが貼られていないか。これは、住民間で解決していない問題があるサインかもしれません 。

- 担当者への質問: 「お隣さんはどんな方ですか?」と漠然と聞くのではなく、「このマンションは、小さなお子さんがいるご家族が多いですか?それとも単身の方が多いですか?」「過去に騒音などで大きなトラブルはありませんでしたか?」など、具体的に質問してみます 。

この調査で全てが分かるわけではありませんが、穏やかで、お互いを尊重し合えるコミュニティに住める可能性を、少しでも高めることができるはずです。

▼この記事も読まれています

【衝撃の事実】岡山の住宅ローン審査、実は一度否決された方が有利ってホント?逆転合格を掴むプロの戦略

元ライフデザイン・カバヤの営業マンが教える岡山県No.1の住宅会社の秘密

結論:プロのように考え、後悔なく暮らす

家探しは、夢の「完璧な一軒」を探す冒険のように思えるかもしれません。しかし、私たちプロの視点では、むしろ「将来の後悔につながるリスクを、一つひとつ丁寧に取り除いていく作業」だと考えています。

今回ご紹介した『やらないことリスト』を心に留めておくだけで、感情的な勢いや、目先の魅力に惑わされにくくなるはずです。

本当に良い買い物とは、買った後に家のことを心配せず、安心して日々の暮らしに集中できること。このリストが、あなたの後悔のない家探しの一助となれば幸いです。

▼週末の土地探し無料相談会はこちら▼