「あの空き家、どうしよう…」と、ため息をついていませんか? 親から受け継いだ実家、あるいは遠方にある使っていない家。その空き家が、実はあなたの知らない間に、とんでもないトラブルの種になっているかもしれません。近所からの苦情、不審者の侵入、建物の老朽化…挙げたらキリがないほどの心配事が、あなたの頭を悩ませていることでしょう。

放置された空き家は、ただ「そこにある」だけではありません。雑草は伸び放題、庭木は隣家に越境し、屋根瓦が風で飛ばされる危険も。そんな状態が続けば、近隣住民からの苦情が絶えず、最悪の場合、損害賠償を請求されることもあります。さらに、不法投棄の温床になったり、犯罪に使われたりする可能性もゼロではありません。税金だけは毎年かかり、維持費ばかりがかさんでいく…まさに「負動産」と化してしまう恐怖を感じていませんか?

でも、ご安心ください。そんな空き家トラブルの悩みから解放され、むしろ「お宝」に変える方法があるんです。このブログ記事では、あなたが抱える空き家に関するあらゆる問題を、まるでパズルのピースを埋めていくように、一つ一つ丁寧に解決していきます。具体的なトラブル事例から、その対処法、さらには費用まで、あなたが今すぐ取るべき行動を分かりやすく解説します。

この記事を読み終える頃には、「どうしよう…」という不安は消え去り、「よし、こうすればいいんだ!」という希望に満ち溢れているはずです。あなたの空き家が、単なる「問題」から、新たな可能性を秘めた「資産」へと生まれ変わる。そんな未来を、一緒に実現していきましょう。

この記事は、多くの空き家所有者の悩みに寄り添い、専門家のアドバイスも踏まえて作成しています。実際に空き家トラブルを解決し、成功を収めた事例も参考にしていますので、きっとあなたの状況に役立つ情報が見つかるでしょう。

もう一人で悩むのはやめましょう。まずはこのガイドを読み進めて、あなたの空き家が抱える本当の問題を理解し、一歩踏み出す勇気を持ってください。あなたの空き家を「宝の山」に変える最初の一歩は、この記事を読むことから始まります。

はじめに:あなたの空き家、もしかして「トラブルの種」になっていませんか?

空き家という言葉を聞いて、あなたは何を思い浮かべるでしょうか? もしかしたら、昔住んでいた思い出の家、あるいは、しばらく使っていないけれどいつか利用するかもしれない実家…そんなふうに考えているかもしれませんね。でも、実はその空き家が、あなたの知らないところで、さまざまなトラブルの「種」になっている可能性があるんです。

空き家を所有している人、あるいはこれから相続する予定のある人にとって、空き家は単なる建物ではありません。それは、時に私たちを悩ませる「問題児」になり得るのです。例えば、「隣の家から、庭の雑草が伸びすぎていると苦情が来た」「なんだか最近、家の周りに不審者がうろついている気がする」「屋根の瓦が剥がれて、近所の人に迷惑をかけていないか心配だ」など、想像するだけでも頭が痛くなるような話があるかもしれません。

もし今、あなたがこのような不安や心配を少しでも感じているなら、この記事はまさにあなたのためのものです。この先を読み進めることで、あなたは空き家が引き起こす可能性のあるトラブルの具体的な種類を知り、それらがどれほど深刻な問題につながる可能性があるのかを理解できるでしょう。さらに、最も重要なこととして、それらのトラブルに対して、あなたがどのような「解決策」を取り、どのように「予防」すれば良いのかを、一つ一つ分かりやすく解説していきます。専門的な知識がなくても大丈夫。中学校3年生が読んでも理解できるように、丁寧な言葉で説明していきますので、安心して読み進めてください。

空き家は、放置すればするほど、その問題は複雑になり、解決にかかる時間や費用も増えてしまいます。だからこそ、早めに対策を講じることが何よりも大切なのです。この記事を読み終える頃には、あなたが抱えている空き家に関するモヤモヤとした不安が少しでも晴れ、具体的な行動への第一歩を踏み出すヒントが得られることを目指しています。さあ、あなたの空き家が「負動産」ではなく、未来を拓く「資産」へと変わるための知識を一緒に学んでいきましょう。

このはじめの章で伝えたいことは、空き家は放置すると様々なトラブルの元になるということです。そして、これらのトラブルは、あなたが思っている以上に深刻な問題に発展する可能性があるということ。しかし、適切な知識と行動があれば、これらのトラブルは解決できるという希望を提示します。

空き家は、適切な管理がされないと、持ち主にとって大きな負担となる「トラブルの種」になり得る。 なぜなら、時間が経つにつれて建物は劣化し、周囲の環境にも影響を与え、さらには法律や税金に関わる問題も発生する可能性があるからだ。例えば、庭の雑草が伸び放題になると近所から苦情が来たり、古くなった屋根瓦が飛んで近隣の車に当たってしまえば、損害賠償の問題に発展したりする。また、使われていないことが知られると不審者が侵入したり、不法投棄されたゴミの処理に困ったりすることもある。さらに、適切な管理を怠ると固定資産税の優遇が解除され、税金が急に高くなる「特定空き家」に指定されてしまう恐れもあるのだ。 だからこそ、空き家を所有している人や、これから所有する可能性がある人は、これらのトラブルが起こる前に、あるいは起こってしまった時にどう対処すれば良いのかを知っておくことが非常に重要だ。この記事では、あなたの空き家が抱える問題を解決し、安心して管理していくための具体的な方法を、一つ一つ丁寧に解説していきます。

空き家でよくあるトラブル事例と、その背後にある深刻なリスク

空き家を所有していると、「まさか、こんなことが!?」と驚くようなトラブルに巻き込まれることがあります。ここでは、実際に多くの空き家で起きているトラブル事例と、それがどんなに深刻な問題に発展する可能性があるのかを、詳しく見ていきましょう。これらのトラブルを知っておくことで、いざという時に冷静に対応できるようになりますし、何より「予防」の意識を持つことができます。

空き家トラブルと一言で言っても、その種類は本当に様々です。大きく分けると、「近隣住民とのトラブル」「建物・設備の劣化によるトラブル」「法令・税金に関するトラブル」の3つに分けられます。それぞれが、放置すると持ち主にとって大きな負担や、場合によっては法的な責任を伴うリスクを抱えています。あなたの空き家が、今まさにこれらのトラブルの渦中にあるのかもしれませんし、将来的に起こりうるかもしれません。この記事を読み進めることで、それらのリスクを理解し、適切な対策を講じる第一歩としましょう。

近隣住民とのトラブル:ご近所関係を悪化させないために

空き家が原因で、一番最初に表面化しやすいのが、近隣住民とのトラブルです。これは、日々の生活に直結するため、近所の方々にとっては非常に気になる問題となります。

空き家は、適切な管理をしないと近隣住民とのトラブルの元になりやすく、一度関係が悪化すると修復が難しい場合がある。なぜなら、空き家は周囲の環境に直接影響を与え、近隣住民の生活に不快感や危険をもたらす可能性があるからだ。

- 雑草や庭木の繁茂: 長期間手入れされていない空き家の庭は、あっという間に雑草が生い茂り、庭木が伸び放題になります。これらは見た目が悪いだけでなく、虫や害獣(ネズミやハクビシンなど)の発生源になったり、花粉症の原因になったり、落ち葉が隣家の雨どいを詰まらせたりすることもあります。特に、庭木が隣家にはみ出す「越境」は、プライバシーの問題や、強風時の倒壊リスクとして、大きなトラブルに発展しやすいです。近隣住民からすれば、自分たちの生活環境が悪化するため、当然ながら苦情につながります。

- ゴミの不法投棄: 人が住んでいない空き家は、人目につきにくいため、心ない人によるゴミの不法投棄のターゲットになりやすいです。家電製品、粗大ゴミ、生活ゴミなどが勝手に捨てられ、悪臭を放ったり、景観を損ねたり、害虫の発生源になったりします。これは近隣住民にとっては非常に不快なだけでなく、衛生上の問題も引き起こします。

- 不審者の侵入・治安の悪化: 管理されていない空き家は、窓ガラスが割れていたり、鍵がかかっていなかったりして、簡単に侵入できる状態になっていることがあります。このような空き家は、たまり場になったり、放火や窃盗などの犯罪に利用されたりするリスクがあります。近隣住民は、治安の悪化を懸念し、不安な日々を送ることになります。

- 動物の住み着き: 空き家は、野良猫や野良犬、カラスなどの動物が住み着きやすい場所でもあります。動物の鳴き声や排泄物による悪臭、フン害などが近隣住民の悩みの種となることがあります。

- 異臭・悪臭: 長年閉め切られた空き家は、湿気やカビ、動物のフンなどで、独特の悪臭を放つことがあります。この悪臭が周囲に漂うと、近隣住民の生活に大きな影響を与え、苦情につながります。

これらのトラブルは、単なる「迷惑」で終わらないことがあります。例えば、庭木が原因で隣家の壁に傷がついたり、ゴミの不法投棄によって病気が蔓延したりした場合、損害賠償を請求される可能性も出てきます。また、自治体によっては「空き家条例」を定めており、管理が不十分な空き家に対して、除草や清掃などの「指導」や「勧告」、それでも改善が見られない場合は「命令」が出され、最終的には行政が代わりに作業を行う「行政代執行」が行われることもあります。この場合、作業にかかった費用は全て所有者に請求されることになり、経済的な負担も大きくなります。近隣住民とのトラブルは、放置すると深刻な法的・経済的リスクにつながるだけでなく、地域社会との信頼関係を損ねる原因にもなるため、早期に発見し、適切に対応することが不可欠だ。

建物・設備の劣化によるトラブル:思わぬ事故を防ぐために

空き家が抱えるもう一つの大きなトラブルは、建物の老朽化や設備の劣化によって引き起こされるものです。これは、文字通り「家そのもの」が危険な状態になり、周囲に大きな影響を与えかねない問題です。

空き家は、管理を怠ると建物の劣化が進み、倒壊や火災といった大きな事故につながる危険性があり、その責任は所有者にある。なぜなら、人が住まなくなり、定期的な点検や手入れが行われなくなると、建物は雨風や湿気、地震などの自然現象の影響を直接受けやすくなり、急速に傷んでしまうからだ。

- 屋根や外壁の損傷: 最も目につきやすいのが、屋根瓦のずれや破損、外壁のひび割れや剥がれです。これらの損傷は、雨漏りの原因となり、家の内部を腐食させたり、カビを発生させたりします。さらに、台風や強風の際に、剥がれた瓦や外壁の破片が飛ばされて、近隣の家屋や通行人に当たってしまえば、物的損害や人身事故につながる可能性があり、所有者には損害賠償責任が発生します。

- 給排水管の損傷・漏水: 長年使われていない水道管や排水管は、サビついたり、破損したりすることがあります。これによって水漏れが発生し、建物内部の腐食を加速させるだけでなく、隣接地への土砂崩れや地盤沈下を引き起こす可能性もゼロではありません。また、漏水によって電気系統に異常をきたし、漏電火災の原因になることもあります。

- 庭木の倒壊・枝の落下: 庭木が伸び放題になり、枯れてしまうと、強風や地震で倒れたり、太い枝が折れて落下したりする危険があります。これが道路や隣家に倒れかかれば、通行人への被害や、隣家の損害につながり、当然ながら所有者の責任が問われます。

- 空き巣・不審者の侵入: 劣化が進み、窓ガラスが割れていたり、ドアの鍵が壊れていたりする空き家は、不審者にとって格好のターゲットです。侵入された結果、残された家財が盗まれたり、放火などの犯罪に使われたりするリスクが高まります。このような事態は、近隣住民の不安も煽り、地域の治安悪化につながります。

- シロアリ被害・害獣被害: 人の手が入らない空き家は、湿気がこもりやすく、シロアリなどの害虫や、ネズミ、ハクビシンなどの害獣が住み着きやすい環境です。シロアリは木造家屋の構造材を食い荒らし、建物の耐久性を著しく低下させ、最終的には倒壊の危険性を高めます。害獣も、建物内部を荒らしたり、異臭を放ったり、病原菌を媒介したりすることがあります。

- 建物の倒壊: これらの劣化が複合的に進行し、最終的に建物全体の強度が著しく低下すると、地震や強風、大雪などで突然倒壊する危険性があります。もし建物が倒壊し、通行人や近隣の家屋に被害が出た場合、所有者は多額の損害賠償責任を負うことになります。最悪の場合、人命に関わる事故に発展する可能性も否定できません。

このように、建物の劣化は単なる「見た目の問題」ではなく、人命に関わる重大な事故や、多額の賠償責任につながる可能性を秘めています。また、劣化した空き家は、災害時の被害を拡大させる要因にもなり得ます。建物・設備の劣化によるトラブルは、所有者だけでなく、周囲の人々の安全にも関わる重大な問題であり、定期的な点検と適切な修繕を行うことで、これらのリスクを最小限に抑えることが求められる。

法令・税金に関するトラブル:知らなかったでは済まされない!

空き家を所有していると、建物や近所との問題だけでなく、意外と見落としがちなのが「法令(法律や条例)や税金に関するトラブル」です。これは、知らなかったでは済まされない、所有者の義務と深く関わる問題です。

空き家は、その管理状況によって「特定空き家」に指定される可能性があり、そうなると税金が上がり、行政からの指導や命令、最終的には費用を徴収される事態に発展する。なぜなら、国は「空き家対策特別措置法」を制定し、自治体はそれぞれの地域の状況に合わせて「空き家条例」を定めて、管理が不適切な空き家への対策を強化しているからだ。

- 「特定空き家」への指定と固定資産税の優遇措置解除: 通常、住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」という制度があり、固定資産税が最大で6分の1にまで減額されています。しかし、空き家が適切に管理されず、「倒壊の危険がある」「衛生上有害」「著しく景観を損ねる」「その他、地域の生活環境に悪影響を及ぼす恐れがある」といった状態になると、市町村から「特定空き家」に指定されてしまうことがあります。 この「特定空き家」に指定され、さらに市町村からの「勧告」を受けると、これまで受けていた固定資産税の「住宅用地の特例」が解除されてしまいます。つまり、これまで支払っていた固定資産税が最大6倍に跳ね上がる可能性があるのです。これは所有者にとって、年間で数十万円、場合によってはそれ以上の非常に大きな経済的負担となります。

- 市町村からの指導・勧告・命令・行政代執行: 「特定空き家」に指定された後、市町村は所有者に対して、まずは「指導」を行います。これは、「もっとちゃんと管理してくださいね」というお願いのようなものです。しかし、それでも改善が見られない場合は「勧告」が出されます。この勧告が出された時点で、先ほどの固定資産税の特例解除が適用されます。 さらに放置すると、市町村は「命令」を出します。この命令には法的拘束力があり、もし従わない場合は**50万円以下の過料(罰金のようなもの)**が科せられる可能性があります。 最終手段として、市町村は「行政代執行」を行うことがあります。これは、所有者に代わって市町村が空き家の解体や修繕を行い、その費用を後から所有者に請求するというものです。行政代執行にかかる費用は非常に高額になることが多く、しかも強制的に徴収されるため、所有者にとって最も避けたい事態と言えるでしょう。

- 相続税の特例制度の誤解: 相続した空き家を売却する際に、一定の条件を満たせば、譲渡所得(売却益)から3,000万円を差し引くことができる「空き家に係る譲渡所得の特別控除」という制度があります。しかし、この制度は、空き家の状態や売却時期、耐震基準の有無など、非常に細かい条件が定められています。これらの条件を理解せず、「空き家だから控除が使えるだろう」と安易に考えていると、いざ売却する段階になって特例が適用されず、思わぬ税金を支払うことになる可能性があります。

- 所有者不明土地問題: 空き家の所有者が誰なのか分からなくなってしまう「所有者不明土地」問題も深刻です。これは、相続登記が行われなかったり、相続人が非常に多くなって連絡が取れなくなったりすることで発生します。所有者が分からないと、空き家の管理や活用ができないだけでなく、災害時の復旧作業や公共事業の妨げになるなど、社会全体に悪影響を及ぼします。2024年4月1日からは相続登記が義務化され、正当な理由なく怠った場合には罰則が科されるようになります。

これらの法令や税金に関するトラブルは、知らなかったでは済まされず、所有者の義務として厳しく問われます。経済的な負担だけでなく、社会的な責任も伴うため、空き家を所有している以上、これらのリスクをしっかりと理解し、適切に対応することが非常に重要です。 法令や税金に関するトラブルは、空き家所有者の義務に関わる問題であり、特に「特定空き家」への指定は税金の大幅な増加や行政による強制的な介入を招くため、日頃からの情報収集と適切な管理が何よりも重要である。

空き家トラブルを解決する具体的なステップと相談先

空き家トラブルに直面した時、焦ってしまうのは当然です。しかし、やみくもに動いても事態が悪化する可能性があります。ここでは、トラブルをスムーズに解決するための具体的なステップと、困った時に頼れる専門家や相談窓口をご紹介します。正しい知識と適切な相談先を知っていれば、きっと解決の道が開けるはずです。

「どこから手をつけていいか分からない」「誰に相談すればいいのか分からない」そんな気持ちを抱えている方も多いでしょう。でも大丈夫です。空き家トラブルの解決には、順序立てて物事を進めることが大切です。まずは自分の空き家の状況をしっかりと把握し、そこから適切な対処法を選び、必要であれば専門家の力を借りましょう。問題を放置することは、さらなるトラブルや費用増加につながるだけです。勇気を出して、一歩踏み出してみましょう。

まずは現状把握から:トラブルの根本原因を探る

空き家トラブルを解決する最初のステップは、何が問題なのかを正確に把握することだ。なぜなら、問題の根本原因が分からなければ、効果的な解決策を立てることはできないし、無駄な時間や費用を使ってしまう可能性があるからだ。

- 現地確認の徹底: まずは、可能であれば実際に空き家を訪れ、自分の目で現状を確認しましょう。遠方に住んでいるなど、どうしても現地に行けない場合は、信頼できる親族や友人に依頼するか、空き家管理サービスなどを利用して写真や動画を送ってもらうのも良い方法です。

- チェックリストの活用: 何をチェックすれば良いか分からない場合は、以下のようなチェックリストを作って確認すると良いでしょう。

- 建物の外観: 屋根瓦のズレや破損はないか? 外壁にひび割れや剥がれはないか? 窓ガラスが割れていないか? 雨どいは詰まっていないか?

- 庭の状態: 雑草は生い茂っていないか? 庭木が隣地に越境していないか? 枯れ木や折れそうな枝はないか? 不法投棄されたゴミはないか?

- 建物の内部: 雨漏りの跡はないか? カビや異臭はないか? 天井や壁、床にシミや変形はないか? 給排水管からの水漏れはないか? 電気やガスの元栓は閉まっているか?(※内部に立ち入る際は、安全に十分注意し、必要であれば専門家を同行させましょう。)

- 周辺環境: 近隣住民からの苦情はないか? 近隣からの視線で気になる点は? 周囲の道路や隣地との境界は明確か?

- 写真や動画で記録する: トラブルの証拠として、日付入りの写真や動画を撮っておくと、後々の交渉や相談の際に役立ちます。特に、近隣トラブルや建物の破損などは、視覚的な記録が重要になります。

- チェックリストの活用: 何をチェックすれば良いか分からない場合は、以下のようなチェックリストを作って確認すると良いでしょう。

- トラブル発生状況の整理: どのようなトラブルが、いつから、どのように発生しているのかを具体的に整理しましょう。近隣からの苦情であれば、「いつ、誰から、どのような内容の苦情があったか」をメモしておくと良いでしょう。不法投棄であれば、「いつ、どのようなものが捨てられたか」などを記録します。

- 関係者の特定: トラブルに関わる人が誰なのかを明確にします。近隣住民、地域の自治会、行政の担当部署など、関係者をリストアップしておくことで、誰に連絡を取れば良いのかが明確になります。空き家の現状を正確に把握し、トラブルの具体的な状況を整理することは、解決への地図を描くようなものであり、この初期段階を丁寧に行うことが、その後のスムーズな解決に繋がる。

トラブル別!具体的な対処法と進め方

現状を把握したら、それぞれのトラブルの種類に応じた具体的な対処法を実践し、必要に応じて専門家の協力を得るべきだ。なぜなら、トラブルの種類によって最適な解決策は異なり、間違った方法で対処すると、かえって問題が複雑になったり、費用がかさんだりする可能性があるからだ。

- 近隣トラブルの場合:

- 誠意ある対応: まずは、苦情を寄せてくれた近隣住民に対して、誠意をもって話を聞き、状況を理解しようと努めましょう。感情的にならず、丁寧な言葉遣いを心がけることが大切です。「ご迷惑をおかけして申し訳ありません」という姿勢を示すことで、相手の感情を和らげることができます。

- 具体的な改善計画の提示: 雑草や庭木の問題であれば、いつまでに草刈りや剪定を行うか、具体的な日程を伝えます。不法投棄であれば、防犯カメラの設置や看板の設置を検討するなど、再発防止策を提示しましょう。可能であれば、近隣住民立ち会いのもと、改善状況を確認してもらうと、信頼関係の構築に役立ちます。

- 専門業者への依頼: 草刈りや剪定、ゴミの撤去などは、自分で行うのが難しい場合が多いでしょう。その場合は、地元の造園業者や清掃業者、不用品回収業者に依頼するのが確実です。専門業者に依頼すれば、迅速かつ適切に作業を進めてもらえます。

- 自治体への相談: 近隣住民との直接交渉が難しい場合や、トラブルが深刻な場合は、お住まいの市町村の空き家担当部署や、地域の自治会に相談してみましょう。自治体が間に入ってくれることで、話がスムーズに進むこともあります。

- 建物・設備の劣化トラブルの場合:

- 応急処置と安全確保: まずは、これ以上被害が広がらないよう、応急処置を施します。例えば、雨漏りであればシートを被せる、危険な庭木であればロープで固定するなど、二次被害を防ぐための対策が重要です。通行人や近隣の安全を確保するため、立ち入り禁止の表示を出すなどの対応も必要です。

- 専門業者による点検・修繕: 屋根の破損、壁のひび割れ、水漏れなどは、素人では判断が難しい上に、危険を伴う作業です。必ず専門の業者(屋根工事業者、外壁補修業者、水道業者、工務店など)に依頼して、詳しく点検してもらいましょう。見積もりを複数取り、内容と費用を比較検討することも大切です。

- 火災保険・地震保険の確認: 加入している火災保険や地震保険が、建物の破損や損害賠償に対応しているか確認しましょう。自然災害による被害であれば、保険が適用されるケースもあります。保険会社に連絡し、補償内容と申請手続きについて確認してみましょう。

- 法令・税金に関するトラブルの場合:

- 行政からの通知への対応: 市町村から「特定空き家」に関する通知(指導、勧告、命令など)が届いたら、決して無視せず、内容をしっかりと確認し、速やかに対応しましょう。不明な点があれば、通知を出した担当部署に直接問い合わせて、説明を受けることが重要です。

- 税理士への相談: 固定資産税の増加や、相続税の特例適用に関する疑問がある場合は、税理士に相談するのが最も確実です。税務のプロフェッショナルが、あなたの状況に合わせて、最適なアドバイスや手続きのサポートをしてくれます。

- 弁護士への相談: 法的な問題(損害賠償請求、行政からの命令に対する不服申立てなど)が発生した場合は、速やかに弁護士に相談しましょう。弁護士は法律の専門家として、あなたの権利を守り、最適な解決策を提示してくれます。

- 相続登記の確認と手続き: 相続した空き家であれば、所有権が誰にあるのかを明確にするための「相続登記」がされているか確認しましょう。もし未登記であれば、司法書士に相談して速やかに手続きを進めることが大切です。2024年4月からは相続登記が義務化されていますので、注意が必要です。

これらの対処法は、一見大変に思えるかもしれませんが、一つ一つ丁寧に進めていくことで、確実にトラブルは解決に向かいます。そして、何よりも重要なのは、問題を放置しないことです。各トラブルに応じた適切な対処法を理解し、躊躇せずに専門家や行政の力を借りることが、空き家トラブルを効率的かつ確実に解決するための鍵となる。

頼れる専門家・相談窓口リスト

空き家トラブルの解決には、それぞれの問題に特化した専門家や公的な窓口を活用することが非常に有効だ。なぜなら、専門家は豊富な知識と経験を持っており、複雑な問題を法的に、あるいは実務的に解決へと導いてくれるからだ。

- 不動産会社(売却・賃貸・管理委託):

- 役割: 空き家の売却、賃貸、あるいは空き家管理の代行を依頼できます。トラブルの根本的な解決策として、売却して手放すことや、賃貸に出して活用することも有効です。

- 相談できること: 空き家の査定、市場価値の判断、売却・賃貸の仲介、入居者探し、物件の維持管理(巡回、清掃、緊急時対応など)。

- 選ぶポイント: 空き家や古民家の取り扱いに慣れている会社、地元の情報に詳しい会社を選ぶと良いでしょう。複数の会社に見積もりや提案を依頼し、比較検討することが大切です。

- 弁護士・司法書士(法的な問題、相続問題):

- 役割: 法律に関するトラブル全般に対応してくれます。特に、近隣住民との損害賠償問題、行政からの命令に対する対応、相続に関する複雑な問題などで頼りになります。

- 相談できること: 損害賠償請求の対応、トラブルの法的な解決、相続放棄や遺産分割協議、相続登記手続き(司法書士)。

- 選ぶポイント: 不動産問題や相続問題に詳しい弁護士・司法書士を選びましょう。初回相談無料の事務所も多いので、まずは相談してみることをお勧めします。

- 行政書士(各種許認可、届出):

- 役割: 役所への書類作成や手続きの代理を行ってくれます。空き家に関する各種申請や届出などでサポートしてくれます。

- 相談できること: 空き家に関する補助金の申請、特定空き家に関する行政への対応書類作成など。

- 選ぶポイント: 空き家問題に関する経験がある行政書士を選ぶとスムーズです。

- 空き家バンク・地方自治体(活用支援、補助金制度、特定空き家対策窓口):

- 役割: 地方自治体が運営する空き家バンクは、空き家を「使いたい人」と「持ち主」をつなぐ制度です。また、多くの自治体は空き家対策に力を入れており、さまざまな支援制度を設けています。

- 相談できること: 空き家バンクへの登録、空き家改修補助金や移住支援金などの情報提供、特定空き家に関する相談窓口、空き家セミナーの開催情報など。

- 選ぶポイント: まずは、空き家がある市町村の役所の担当部署(空き家対策課、建築指導課など)に問い合わせてみましょう。地域の情報や独自の制度を知ることができます。

- リフォーム会社・工務店(修繕、リノベーション、解体):

- 役割: 建物の修繕、リフォーム、大規模なリノベーション、あるいは建物の解体工事を行ってくれます。

- 相談できること: 雨漏り修理、外壁補修、内装改修、耐震補強、増改築、建物の解体費用見積もりなど。

- 選ぶポイント: 空き家の状態を正確に診断し、適切な提案をしてくれる信頼できる業者を選びましょう。複数の業者から見積もりを取り、比較検討することが大切です。解体の場合は、アスベスト調査など特殊な作業が必要になることもあるので、専門知識を持った業者を選びましょう。

- その他の専門家:

- 建築士: 建物の診断や耐震性評価など、技術的な面でのアドバイスを求める場合に有効です。

- 遺品整理業者: 家の中に残された家財の整理や処分が必要な場合に依頼できます。

これらの専門家や窓口は、あなたが抱える空き家トラブルの「困った」を解決するための心強い味方です。一人で抱え込まず、積極的に彼らの力を借りることで、より早く、より良い解決策を見つけることができるでしょう。空き家トラブルを効率的に解決するためには、問題の性質に応じて、不動産、法律、税金、行政など、それぞれの分野の専門家や相談窓口を適切に活用することが不可欠である。

空き家トラブルを未然に防ぐ!効果的な予防策と管理のヒント

ここまで、空き家で起こりやすいトラブルとその解決策について見てきました。しかし、最も良いのは「トラブルが起きる前に防ぐこと」です。トラブルが起きてから対処するよりも、未然に防ぐ方が時間も費用も少なく済むことがほとんどです。ここでは、あなたの空き家をトラブルから守るための効果的な予防策と、日々の管理で役立つヒントをご紹介します。

空き家は、人が住まなくなり、手入れがされなくなると、想像以上に早く劣化が進みます。まるで、毎日ご飯を食べない子がすぐに痩せ細ってしまうのと同じです。だからこそ、トラブルの芽を早期に見つけ、摘み取ることが非常に重要になります。小さな異変を見逃さず、定期的なケアを心がけることで、空き家が「負動産」ではなく、あなたの「大切な資産」として維持され続けるでしょう。予防は最善の解決策です。

定期的な管理とメンテナンスの重要性

空き家トラブルを未然に防ぐためには、定期的な管理とメンテナンスを欠かさないことが最も重要だ。 なぜなら、人の手が入らない空き家は、時間の経過とともに急速に劣化し、近隣トラブルや建物自身の問題を引き起こすリスクが高まるからだ。

- 定期的な巡回とチェック:

- 頻度: 最低でも月に1回、可能であれば2週間に1回程度は現地を訪れ、空き家の状態を目で見て確認しましょう。遠方で難しい場合は、空き家管理業者に依頼するのも有効です。

- チェック項目:

- 建物の外観: 屋根瓦のズレや破損、外壁のひび割れ、雨どいの詰まり、窓ガラスの破損がないか。不審な落書きや貼り紙、侵入された形跡がないか。

- 庭・敷地: 雑草の繁茂状況、庭木の越境、ゴミの不法投棄がないか。害虫や害獣(スズメバチの巣、ネズミの糞など)の発生がないか。

- ポスト・郵便受け: 不要なチラシや郵便物が溜まっていないか。これが溜まっていると「誰もいない家」という印象を与え、不審者の標的になりやすいため、定期的に回収しましょう。

- 臭い: 換気をしていないと家の中に湿気がこもり、カビ臭くなることがあります。可能であれば窓を開けて換気を行い、異臭がないか確認しましょう。

- 写真での記録: 巡回した日付とともに、空き家の状態を写真に撮って記録しておきましょう。もしトラブルが発生した場合、いつからどんな状況だったのかを証明する証拠になります。

- 簡単なメンテナンスの実施:

- 清掃・除草: 敷地内の雑草は定期的に刈り取り、落ち葉やゴミは清掃しましょう。庭木が隣地に越境しそうなら、早めに剪定します。これにより、近隣からの苦情を防ぎ、清潔な状態を保てます。

- 通水・換気: 月に数回、短時間でも水道の蛇口を開けて水を流す「通水」を行うことで、配管のサビや詰まり、臭いの発生を防げます。また、窓を開けて空気の入れ替えを行う「換気」は、湿気やカビの発生を抑え、建物の劣化を遅らせる効果があります。

- 簡易的な修繕: 自分で直せる範囲の小さな破損(例えば、網戸の破れや戸締まりの緩みなど)は、早めに修理しておきましょう。小さな破損が放置されることで、大きなトラブルにつながることもあります。

- 空き家管理代行サービスの活用:

- メリット: 遠方に住んでいる場合や、自分で管理する時間がない場合に非常に便利です。専門の業者が定期的に空き家を巡回し、清掃、通水、換気、郵便物確認、緊急時の対応などを行ってくれます。

- 注意点: サービス内容や費用は業者によって異なるため、複数の業者から見積もりを取り、自分の空き家に合ったサービスを選びましょう。

このように、手間を惜しまず定期的な管理とメンテナンスを行うことが、空き家が深刻なトラブルに発展するのを防ぐ最も効果的な方法です。日々の小さな努力が、将来大きな損失を防ぐことにつながるのです。定期的な巡回、清掃、通水、換気などの管理と、必要に応じた専門業者への依頼は、空き家トラブルのリスクを低減し、建物の寿命を延ばすために欠かせない予防策である。

早めの対策が肝心!活用・売却・解体の検討

空き家トラブルを根本的に解決し、将来の不安を取り除くためには、早期に空き家を「活用する」「売却する」「解体する」といった具体的な対策を検討することが極めて重要だ。 なぜなら、空き家を放置し続けることは、管理コストや税負担、そしてトラブル発生のリスクを増大させる一方で、活用や処分によって新たな価値を生み出し、負の資産を正の資産に変えることができるからだ。

- 空き家の「活用」を検討する: 空き家は、単に放置するだけでなく、さまざまな形で活用して収益を生み出したり、地域に貢献したりする道があります。

- 賃貸物件として貸し出す: リフォームして賃貸物件として貸し出せば、家賃収入を得ることができます。入居者が住むことで、定期的な管理が行き届き、不審者の侵入や老朽化の進行も抑えられます。

- 民泊として活用する: 観光地に近い、あるいは個性的なデザインの空き家であれば、民泊として観光客に貸し出すことも可能です。地域の魅力を発信しつつ、収益を得ることができます。

- 店舗やカフェとして貸し出す: 交通量の多い場所や、魅力的な景観を持つ空き家であれば、カフェやギャラリー、地域のコミュニティスペースとして貸し出すことも考えられます。

- シェアハウスやゲストハウスにする: 広い空き家であれば、複数の人が住むシェアハウスや、国内外からの旅行者が交流するゲストハウスとして活用するのも良いでしょう。

- 地域のイベントスペースやアトリエとして: 地域住民が集まる場所や、芸術家のアトリエなど、クリエイティブな活動の場として提供することも可能です。

- 注意点: 活用を検討する際は、リフォーム費用、賃貸市場のニーズ、法規制(特に民泊や店舗の場合)などを事前にしっかりと調査し、採算が取れるか慎重に検討する必要があります。不動産会社や建築士、地域のNPOなどに相談してみましょう。

- 空き家の「売却」を検討する: 空き家を手放すことで、管理の手間や税金、トラブルのリスクから完全に解放される最もシンプルな方法です。

- 不動産会社に相談: まずは、複数の不動産会社に空き家の査定を依頼しましょう。査定額を比較し、信頼できる会社を選んで売却を依頼します。空き家専門の不動産会社や、古民家再生に強い会社を選ぶのも良いでしょう。

- 売却の準備: 売却をスムーズに進めるために、不要な家財道具の処分(遺品整理業者に依頼することも可能)、簡単な清掃、必要な書類の準備などを進めます。

- 税制優遇の活用: 相続した空き家を売却する際には、「空き家に係る譲渡所得の特別控除(3,000万円控除)」が適用される場合があります。この制度を利用できれば、売却益にかかる税金を大幅に減らすことができますが、適用には細かい条件があるため、税理士に相談して確認しましょう。

- メリット: 管理の手間や費用、税金の負担から解放される。トラブルのリスクがなくなる。売却益が得られる可能性がある。

- デメリット: 思い出の詰まった家を手放すことになる。市場価格によっては希望通りの価格で売れない場合もある。

- 選択肢: 通常の売買の他に、不動産会社に直接買い取ってもらう「不動産買取」という方法もあります。この場合は売却価格は安くなりますが、早く確実に現金化できるメリットがあります。

- 空き家の「解体」を検討する: 老朽化が著しく、活用も売却も難しい場合は、建物を解体して更地にするという選択肢もあります。

- 解体費用の見積もり: 複数の解体業者から見積もりを取り、費用を比較しましょう。解体費用は建物の構造(木造、鉄骨など)や広さ、立地条件、アスベストの有無などで大きく変わります。

- 更地にするメリット:

- 管理の負担が激減: 建物がなくなるため、建物の維持管理の手間や費用がほとんどなくなります。

- 売却しやすくなる: 更地は、購入者が自由に建物を建てられるため、買い手がつきやすくなることがあります。

- 特定空き家リスクの回避: 建物がなくなるため、「特定空き家」に指定されるリスクがなくなります。

- 不法投棄・治安悪化リスクの軽減: 不法投棄や不審者の侵入のリスクも大幅に減らせます。

- 更地にするデメリット:

- 固定資産税の増額: 建物がなくなると「住宅用地の特例」が適用されなくなるため、土地の固定資産税が最大6倍に跳ね上がります。解体費用もかかるため、一時的な費用負担は大きくなります。

- 初期費用がかかる: 解体にはまとまった費用がかかります。

- 目的を明確に: 更地にした後、土地をどうするのか(売却、駐車場、菜園など)を明確にしておくことが重要です。

- 補助金制度の確認: 一部の自治体では、空き家の解体費用に対する補助金制度を設けている場合がありますので、お住まいの市町村に確認してみましょう。

これらの対策は、どれも大きな決断を伴いますが、問題を先送りするよりも、早めに検討し、行動を起こすことで、より良い結果につながる可能性が高まります。空き家を放置せず、活用、売却、解体という選択肢の中から、自身の状況や将来の計画に最も合った方法を早期に検討・実行することが、空き家トラブルを根本から解決し、経済的・精神的な負担を軽減するための最善策である。

行政の支援制度を賢く利用する

空き家問題の解決には、国や地方自治体が設けている様々な支援制度を賢く利用することが非常に有効だ。 なぜなら、これらの制度は、空き家所有者の経済的負担を軽減したり、スムーズな活用や処分を後押ししたりすることを目的としているからだ。

- 空き家バンク制度:

- 内容: 各市町村が運営していることが多い制度で、「空き家を売りたい・貸したい人」と「空き家を買いたい・借りたい人」を結びつける仕組みです。ウェブサイトなどで空き家の情報が公開され、移住希望者などが物件を探すことができます。

- メリット: 不動産会社を通さないため仲介手数料が不要、あるいは格安で済む場合がある。市町村が間に入るため、安心して取引しやすい。地域の移住希望者などに直接アピールできる。

- 利用方法: 空き家のある市町村の役所の担当部署(空き家対策課など)に問い合わせ、登録手続きを行います。

- 空き家改修補助金・リフォーム助成金:

- 内容: 空き家をリフォームして住む場合や、賃貸物件として貸し出す場合などに、改修費用の一部を補助してくれる制度です。移住者が空き家を購入してリフォームする場合に適用されることが多いですが、所有者向けの制度もあります。

- メリット: リフォーム費用を抑えることができる。

- 利用方法: 各市町村によって制度の内容や補助金額、対象となる条件が大きく異なります。必ず空き家のある市町村のホームページを確認するか、直接窓口に問い合わせて詳細を確認しましょう。

- 解体費用補助金:

- 内容: 老朽化した空き家を解体する際に、その費用の一部を補助してくれる制度です。特に「特定空き家」に指定される可能性のある空き家や、防災上の問題がある空き家などが対象となることがあります。

- メリット: 高額になりがちな解体費用を軽減できる。

- 利用方法: 空き家のある市町村の担当部署に問い合わせが必要です。制度の有無や条件、補助金額を確認しましょう。

- 移住支援金・奨励金:

- 内容: 特定の地域への移住を促進するため、移住者に対して支給されるお金です。空き家を購入して移住する際に、これらの支援金が受け取れる場合があります。

- メリット: 新しい生活を始める際の経済的負担を軽減できる。

- 利用方法: 移住を検討している自治体のホームページや、移住相談窓口で情報を収集しましょう。

- 税制上の優遇措置(再確認):

- 内容: 「空き家に係る譲渡所得の特別控除(3,000万円控除)」など、空き家の売却や活用に関連する税金が軽減される制度があります。

- メリット: 売却益にかかる税金や、活用による所得にかかる税金を抑えることができる。

- 利用方法: 適用には複雑な条件があるため、必ず税理士や税務署に相談して確認しましょう。

これらの行政の支援制度は、空き家問題を解決し、有効活用していく上で非常に心強い味方となります。しかし、制度の利用には申請期限や条件がある場合が多いので、最新の情報を常にチェックし、早めに相談することが大切です。知っているのと知らないのとでは、大きな差が生まれることがあります。 国や地方自治体が提供する多様な空き家支援制度は、リフォームや解体、売却、活用における所有者の経済的負担を軽減し、問題解決を強力に後押しするため、積極的に情報収集し、賢く活用すべきである。

まとめ:空き家は「負動産」じゃない!未来を拓く資産に変えよう

ここまで、空き家が引き起こす様々なトラブルと、その具体的な解決策、そしてトラブルを未然に防ぐための予防策について詳しく見てきました。私たちは、空き家が「近隣トラブル」「建物の劣化による事故」「法令・税金に関する問題」といった、多岐にわたるリスクを抱えていることを理解しました。そして、これらの問題は放置すればするほど深刻化し、所有者にとって大きな負担となることを学びましたね。

しかし、同時に、これらの問題は決して解決できないものではなく、適切な知識と行動、そして必要に応じて専門家の力を借りることで、乗り越えることができるということも分かりました。定期的な管理やメンテナンスを行うこと、そして空き家の活用、売却、解体といった具体的な対策を早めに検討することの重要性も再確認しました。さらに、国や地方自治体が提供する様々な支援制度を賢く利用することで、経済的な負担を軽減しながら問題を解決できる可能性があることも知りました。

空き家は、確かにトラブルの種になり得る存在です。しかし、それは「負動産」としてただ持ち続けるだけでなく、あなたの手で「未来を拓く資産」へと変えることができる、大きな可能性を秘めているのです。 大切なことは、問題を一人で抱え込まず、早めに行動を起こすこと。そして、この記事で学んだ知識を活かし、適切な専門家や行政のサポートを受けながら、具体的なステップを踏み出すことです。

最後に:あなたの空き家を、新しい未来へ繋ぎませんか?

空き家に関する悩みは、きっとあなたの心の中に大きな重荷となっていることでしょう。でも、もう心配いりません。この記事を読んで、少しでも解決のヒントが見つかったなら、次は具体的な行動に移す番です。

あなたの空き家が抱える「土地」に関するお悩みや、「この家をどう活かせばいいんだろう?」という疑問、そして「新しい住まいを探したいけど、どこから始めればいいの?」といった不安…私たちは、そんなあなたの声に真摯に耳を傾け、最適な解決策を一緒に見つけるお手伝いをしたいと考えています。

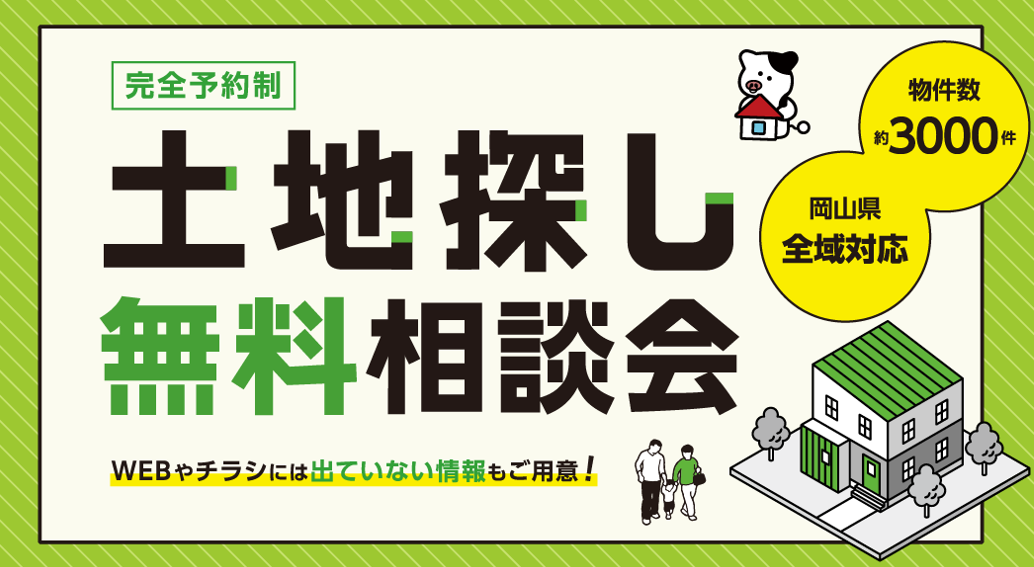

Torus不動産 では、専門家による「土地探し無料相談会」や、ご自宅にいながら希望の部屋が見つかる「オンライン部屋探し」をご提供しています。あなたの空き家を「負動産」から「新たな可能性を秘めた資産」へと変えるための一歩を、私たちと一緒に踏み出しませんか?

どんな些細なことでも構いません。まずは私たちにご相談ください。 あなたの未来を拓くお手伝いを、心よりお待ちしております。

▼土地探し無料相談会はこちら!

▼オンライン部屋探し【ソコスモ】はこちら!