「新しい部屋を探すとき、多くの人が当たり前のように条件に加える『2階以上』。あなたも、特に深い理由は考えず、なんとなくでチェックボックスを入れていませんか?『1階はなんとなく不安だから…』その漠然とした感覚のまま部屋探しを進めるのは、実はとても危険なことなんです。」

「もしその選択を間違えたら…?『日当たりが悪くて昼間も電気生活』『夏はG(ゴキブリ)と格闘の日々』『上の階の住人の足音で眠れない』。それだけではありません。空き巣被害に遭い、プライバシーを侵害され、心に深い傷を負う可能性だってあるのです。たかが階数、されど階数。その一つの選択が、あなたの新生活を天国にも地獄にも変えてしまいます。」

「何を隠そう、私自身もかつて不動産業界に入る前、家賃の安さだけを理由に1階の角部屋を選び、大失敗した経験があります。湿気によるカビ、地面からの虫の侵入、そして何より通行人の視線が気になって、心休まる日がありませんでした。『あと数千円出してでも、2階にしておけばよかった…』と何度後悔したことか。しかし、その失敗とプロとしての知識があるからこそ、断言できます。正しい知識さえあれば、誰でも後悔のない最高の部屋を見つけることができるのです。」

「この記事を最後まで読めば、あなたは『なぜ2階以上が良いのか』を誰にでも説明できるレベルまで理解できます。階数ごとのメリット・デメリットが明確になり、内見で何を確認すべきかが手に取るようにわかるようになります。もう、漠然とした不安に悩まされることはありません。自信を持って『私にとって最高の部屋はここだ!』と断言できる、そんな未来があなたを待っています。」

「これは、単なる個人の体験談ではありません。数々のお客様の部屋探しに立ち会ってきた不動産のプロが、その知識と経験を全て注ぎ込み、階数選びの完全攻略ガイドとしてこの記事を書き上げました。」

「さあ、ページを閉じる前に、たった10分だけお付き合いください。あなたのこれからの暮らしを劇的に変える、後悔しない部屋探しの旅をここから始めましょう。」

納得!多くの人が「部屋探しで2階以上」を選ぶ5つの本当の理由

まず結論からお伝えします。多くの人が部屋探しにおいて「2階以上」という条件を外せないのには、単なるイメージではなく、5つの極めて明確で合理的な理由が存在します。それは「防犯性」「プライバシー」「防虫対策」「日当たり・風通し」、そして「湿気・カビ対策」です。これらは、日々の生活の快適性と安全性に直結する、非常に重要な要素なのです。あなたが漠然と「2階以上がいいな」と感じていたその感覚は、実は暮らしの本質を捉えた正しい直感と言えるでしょう。このブロックでは、その5つの理由を一つひとつ徹底的に深掘りし、なぜ2階以上が選ばれるのか、その納得のいく答えを明らかにしていきます。

理由1:空き巣や不審者を防ぐ「防犯性」という絶対的な安心感

部屋探しにおいて、特に女性の一人暮らしや小さなお子様がいるご家庭で、最も優先順位が高くなるのがこの「防犯性」です。警察庁の統計データを見ても、共同住宅における侵入窃盗(空き巣)の発生階数は、依然として1階(低層階)が圧倒的に多いのが現実です。なぜ1階は危険なのでしょうか。理由は単純で、侵入犯にとって「侵入しやすく、逃げやすい」からです。

例えば、1階の部屋は、道路から直接ベランダに侵入したり、窓を破ったりすることが比較的容易です。腰高窓や掃き出し窓は、乗り越えるのに大きな労力を必要としません。また、植え込みやブロック塀が死角となり、犯行が人目に付きにくいという側面もあります。仮に誰かに見られても、そのまま道路へ逃走することが容易なため、侵入犯にとってリスクが低いのです。実際に「ベランダに置いていたものを盗まれた」「夜中に窓をガタガタ揺らされた」といった怖い経験談は、1階の住人からよく聞かれる話です。

一方で、2階以上になると、侵入するためには壁をよじ登ったり、雨樋を伝ったり、あるいは隣の建物の屋上から飛び移ったりと、高度な身体能力とリスクが伴います。足場がなければ、侵入は極めて困難になり、時間もかかります。侵入に時間がかかればかかるほど、発見されるリスクは飛躍的に高まるため、空き巣は2階以上の部屋を敬遠する傾向にあります。この「侵入するまでの物理的なハードルの高さ」こそが、2階以上が持つ最大の防犯アドバンテージなのです。それは、最新の防犯カメラやモニター付きインターホンといった設備とはまた別の、原始的かつ最も効果的なセキュリティ対策と言えるでしょう。日々の生活で「もしかしたら誰かに入られるかも…」という不安を抱えながら暮らすのと、心から安心してリラックスできるのとでは、生活の質(QOL)が全く異なります。この精神的な安らぎを得るためだけでも、2階以上を選ぶ価値は十分にあるのです。

理由2:外からの視線を気にしない「プライバシー」の確保

防犯性と密接に関連するのが「プライバシー」の問題です。1階、特に道路に面した物件の場合、通行人の視線が常に気になるという大きなストレスが伴います。想像してみてください。朝起きてカーテンを開けたら、通勤途中のサラリーマンと目が合ってしまう。日中、部屋着でくつろいでいると、窓の外を井戸端会議中の主婦たちが通っていく。夜、電気をつけると、部屋の中が外から丸見えになってしまう…。

このような状況では、プライバシーを守るために一日中レースのカーテンさえ開けられず、厚手の遮光カーテンを閉め切ったままの生活を余儀なくされるケースも少なくありません。これでは、せっかくのマイホーム(マイルーム)なのに、全く気が休まりません。洗濯物をベランダに干す際も、特に女性用の下着などは人目が気になってしまい、結局部屋干ししかできないという方も多いです。

しかし、2階以上になれば、この悩みは劇的に解消されます。通行人の目線は基本的に地上レベルにあるため、2階の部屋の中を覗き込むことは物理的に困難です。よほど特殊な状況でない限り、カーテンを全開にして太陽の光を思いっきり浴びることができますし、ベランダで他人の視線を気にすることなく洗濯物を干したり、ちょっとしたガーデニングを楽しんだりすることも可能です。この「人目を気にしなくてよい」という解放感は、日々のストレスを大きく軽減してくれます。特に、在宅ワークが増えた現代において、自宅で過ごす時間が長くなったからこそ、プライバシーが確保された空間の価値は以前にも増して高まっていると言えるでしょう。

理由3:Gや地面の虫との遭遇を避ける「防虫対策」

虫が苦手な人にとって、これは死活問題とも言える重要なポイントです。ゴキブリ(G)、クモ、ムカデ、アリ、ダンゴムシ…これらの虫の多くは、地面や植え込み、排水溝などを経由して建物に侵入してきます。そのため、地面に最も近い1階は、どうしてもこれらの虫と遭遇する確率が高くなってしまいます。

特にゴキブリは、わずか数ミリの隙間さえあればどこからでも侵入してくる厄介な存在です。排水管やエアコンのドレンホース、玄関ドアの隙間など、侵入経路は多岐にわたりますが、やはり地面からの距離が近い1階は、彼らにとって格好の侵入ターゲットとなります。また、ベランダに植木鉢などを置いている場合、そこが発生源となってしまうこともあります。

2階以上、特に3階、4階と階数が上がるにつれて、これらの地面を這う虫が自力で壁を登って到達する可能性は格段に低くなります。もちろん、エレベーターや人間の荷物に紛れて侵入するケースや、羽を持つ虫(蚊など)の侵入を完全に防ぐことはできませんが、最も不快指数の高いゴキブリやムカデといった害虫との遭遇リスクを大幅に減らせることは、計り知れないメリットです。虫が極端に苦手な方であれば、たとえ家賃が少し高くなったとしても、この「防虫」という観点だけで2階以上を選ぶことを強くお勧めします。虫の恐怖に怯えることなく、安心して窓を開けたり、夜を過ごしたりできる環境は、お金には代えがたい価値があるからです。

理由4:明るく開放的な「日当たり・風通し」

快適な住環境を構成する上で欠かせないのが「日当たり」と「風通し」です。1階の部屋は、隣接する建物やブロック塀、植え込みなどの影響で、日当たりが悪くなってしまうケースが少なくありません。特に住宅が密集しているエリアでは、一日を通してほとんど直射日光が入らず、日中でも照明をつけなければ薄暗い、といったことも珍しくないのです。日当たりが悪いと、気分が滅入るだけでなく、洗濯物が乾きにくい、冬場に部屋が暖まりにくい(光熱費がかさむ)、湿気がこもりやすいといった実用的なデメリットも生じます。

その点、2階以上は、階数が上がるほど周囲の障害物の影響を受けにくくなるため、日当たりと風通しを確保しやすくなります。特に南向きのバルコニーがある2階以上の部屋は、日中に太陽の光がたっぷりと差し込み、室内を明るく暖かく保ってくれます。良好な日当たりは、体内時計を整え、心身の健康を促進する効果も期待できます。

また、風通しの良さも重要です。高い位置にある方が、地上の建物などに遮られることなくスムーズに風が抜けていきます。窓を開けるだけで心地よい風が室内を通り抜ける環境は、エアコンの使用を控えめにでき、省エネに繋がるだけでなく、気分転換にもなります。この日当たりと風通しがもたらす物理的な快適さと開放感は、日々の暮らしの満足度を大きく左右するのです。

理由5:ジメジメを防ぐ「湿気・カビ対策」

日本は高温多湿な気候のため、多くの住宅が湿気やカビの問題を抱えています。中でも1階は、地面から上がってくる湿気の影響を最も受けやすい場所です。地面の水分が基礎コンクリートを通じて室内に侵入し、特に北側の部屋や押し入れ、クローゼットの中などがジメジメしやすくなります。

湿気が多い環境は、カビやダニの温床となります。カビは、見た目が不快なだけでなく、胞子を吸い込むことでアレルギー性鼻炎や気管支喘息といった健康被害を引き起こす原因にもなり得ます。また、大切な衣類や本、家具にカビが生えてしまい、ダメにしてしまったという話も後を絶ちません。

2階以上になると、地面から直接上がってくる湿気の影響は大幅に軽減されます。もちろん、日々の換気や除湿対策は必要ですが、1階と比較すれば、カビや結露が発生するリスクは格段に低くなります。衛生面や健康面を考慮すると、このメリットは非常に大きいと言えるでしょう。特に、アレルギー体質の方や、小さなお子様がいるご家庭にとっては、湿気対策の観点からも2階以上の部屋を選ぶことが賢明な判断となります。

このように、「2階以上」という選択は、防犯、プライバシー、防虫、日当たり、湿気という、安全で快適な生活を送る上で極めて重要な5つの問題を解決してくれる、非常に合理的な選択なのです。次の章では、一方で2階以上に潜むデメリットや注意点についても、包み隠さずお伝えしていきます。

ちょっと待って!2階以上に潜むデメリットと注意点

ここまで2階以上のメリットを強調してきましたが、物事には必ず裏表があります。素晴らしいメリットの裏には、見過ごすことのできないデメリットや注意点も存在します。結論から言うと、2階以上を選んだからといって、全ての問題が解決するわけではありません。特に「騒音問題」「費用面」「物理的な負担」、そして「高層階特有の問題」という4つの視点は、契約してから「こんなはずじゃなかった」と後悔しないために、必ず知っておくべき重要なポイントです。良い面ばかりに目を向けるのではなく、これらのデメリットを正しく理解し、自分にとって許容できる範囲かどうかを判断することが、賢い部屋探しに繋がります。

意外な落とし穴?階下への「騒音問題」

1階に住む大きなメリットの一つに「階下への騒音を気にする必要がない」という点があります。しかし、2階以上に住むということは、必ず自分の下に誰かが住んでいる(最下階でない限り)ということを意味します。これは、自分が「騒音の加害者」になる可能性があるということです。

例えば、小さなお子様がいるご家庭では、子どもが室内を走り回る音や、おもちゃを床に落とす音が、想像以上に階下へ響いてしまいます。夜勤がある方や、生活リズムが不規則な方が、深夜に掃除機をかけたり、洗濯機を回したりする音も、下の階の住人にとっては迷惑な騒音になり得ます。自分では「これくらいの音なら大丈夫だろう」と思っていても、建物の構造によっては、音が予想以上に伝わってしまうのです。

この騒音問題が原因で、住民同士のトラブルに発展するケースは後を絶ちません。最初は匿名の手紙がポストに入っているだけだったのが、次第に直接的なクレームになり、最悪の場合、管理会社や警察を巻き込む大きな問題になることもあります。こうしたトラブルは、精神的に大きなストレスとなるだけでなく、住み心地を著しく悪化させます。

対策としては、床に防音マットや厚手のカーペットを敷く、スリッパを履いて静かに歩く、夜間は大きな音を出さないように心がける、といった配慮が求められます。また、内見の際には、建物の構造(鉄筋コンクリート造か、鉄骨造か、木造か)を確認することも重要です。一般的に、鉄筋コンクリート(RC)造は遮音性が高いとされています。自分が音に敏感なだけでなく、「自分も音を出す側になるかもしれない」という視点を持つことが、2階以上を選ぶ際には不可欠です。

家賃が高くなる傾向と「費用面」の現実

一般的に、不動産物件は条件が良いほど家賃が高く設定されます。前述したように、2階以上の部屋は防犯性や日当たりなど多くのメリットがあるため、同じ建物・同じ間取りであっても、1階の部屋より家賃が数千円から1万円以上高く設定されていることがほとんどです。

例えば、1階の家賃が70,000円の物件で、2階が72,000円、3階が74,000円というように、階数が上がるごとに家賃も上がっていく「階層別家賃」はごく一般的です。月々2,000円の差でも、年間にすれば24,000円、2年間の契約なら48,000円もの差額になります。この差額を「安心料」として許容できるかどうかは、個人の価値観や経済状況によります。

また、家賃だけでなく、敷金や礼金、更新料といった初期費用や将来的な費用も、家賃を基準に計算されることが多いため、トータルで見ると費用負担はさらに大きくなります。部屋探しをする際には、月々の家賃だけでなく、2年間で総額いくらかかるのかを計算し、予算内で本当に無理がないかを慎重に判断する必要があります。「少し無理をすれば払える」という安易な判断は、後々の生活を圧迫する原因になりかねません。メリットと費用のバランスを冷静に見極める視点が求められます。

引っ越しや大きい家具の搬入が大変

物理的な負担も、見逃せないデメリットです。まず、引っ越し作業が大変になります。エレベーターがない物件の3階や4階に住む場合、冷蔵庫や洗濯機、ソファといった大型の家財を階段で運ばなければなりません。これは、自分たちで引っ越しをする場合はもちろん、業者に頼む場合でも、追加料金(階段料金)が発生する原因となります。

また、日々の生活においても、階段の上り下りは地味に体力を消耗します。重い買い物袋を抱えて階段を上がる、ゴミ出しのために何度も往復する、ベビーカーを運ぶ…といった日常の動作が、負担に感じられるようになるかもしれません。若いうちは気にならなくても、年齢を重ねたり、怪我をしたりした際には、この階段が大きな障壁となる可能性があります。

さらに、エレベーターがある物件でも安心はできません。大型のソファやベッド、冷蔵庫などを購入した際に、エレベーターや階段、玄関ドアのサイズが足りず、搬入できないというケースも起こり得ます。その場合、クレーンを使って窓から吊り上げて搬入する必要があり、高額な追加費用がかかってしまいます。2階以上を選ぶ際には、引っ越しのことだけでなく、将来的な家具の買い替えなども見越して、搬入経路をしっかりと確認しておくことが重要です。

エレベーターなし物件の「階段問題」

特に3階以上の部屋を検討する際に、エレベーターの有無は生活の質を大きく左右します。エレベーターがない物件(通称:エレなし物件)は、家賃が相場より安く設定されていることが多く、魅力的に見えるかもしれません。しかし、その安さの裏には、日々の「階段の上り下り」という継続的な負担が隠れています。

毎日の通勤・通学はもちろん、重い食料品を買った帰り道、体調が悪い日、疲れて帰ってきた夜など、階段を上るのが億劫になる場面は多々あります。また、小さなお子様がいるご家庭では、子どもを抱っこしながら荷物を持って階段を上り下りするのは、想像以上の重労働です。ベビーカーの置き場所に困るという問題も発生します。

さらに、友人や家族が遊びに来るのをためらったり、宅配サービスの配達員に申し訳ない気持ちになったり、といった精神的な負担を感じる人もいます。将来的に足腰が弱くなった時のことを考えると、長期的に住み続けるには不安が残るでしょう。家賃の安さという目先のメリットに惹かれる前に、この「階段問題」が自分のライフスタイルにとって許容できるものなのかを、冷静にシミュレーションしてみることが極めて重要です.

このように、2階以上の部屋には、メリットだけでなく、騒音、費用、物理的負担といった無視できないデメリットも存在します。これらのリスクを理解した上で、それでも自分にとってはメリットの方が大きいと判断できるかどうかが、後悔しない部屋選びの鍵となります。次は、これらのメリット・デメリットを踏まえ、具体的に何階があなたにとってベストなのかを比較検討していきます。

【階数別】あなたに最適なのは何階?メリット・デメリット徹底比較

「2階以上」と一括りに言っても、2階と10階では住み心地が全く異なります。あなたにとっての最適な階数は、ライフスタイルや価値観、そして何を最も重視するかによって大きく変わってきます。結論として、「万人にとって完璧な階数」というものは存在しません。それぞれの階数が持つ固有のメリットとデメリットを正しく理解し、自分の希望する暮らしのイメージと照らし合わせることが、最高の選択をするための唯一の方法です。この章では、低層階(2階)、中層階(3~4階)、高層階(5階以上)に分け、それぞれの特徴を徹底的に比較分析し、あなたが住むべき階数を見つけるための具体的なヒントを提案します。

2階:家賃と利便性のバランス重視派におすすめ

2階は、「1階のデメリットを回避しつつ、高層階のデメリットも避けたい」という、まさに“いいとこ取り”を狙えるバランスの取れた階数です。

メリット: まず最大のメリットは、1階特有の防犯・プライバシー・虫・湿気といったリスクを、最小限のコストで回避できる点です。1階よりは確実に侵入されにくく、通行人の視線も気になりにくくなります。それでいて、家賃の上昇幅は3階以上に比べて緩やかであることが多く、コストパフォーマンスに優れています。 また、利便性の高さも魅力です。エレベーターがない物件でも、階段の上り下りはそれほど苦になりません。朝の忙しい時間にエレベーターを待つイライラもありませんし、地震や火事といった災害時には、すぐに階段で地上へ避難できるという安心感があります。忘れ物をした時にサッと取りに戻れる手軽さも、地味ながら嬉しいポイントです。小さなお子様がいるご家庭でも、階段の上り下りの負担が比較的少ないため、人気の高い階数です。

デメリット: 一方で、デメリットも存在します。2階は、物件の立地や周辺環境によっては、1階とさほど条件が変わらないケースがあるのです。例えば、目の前に同じ高さの建物があれば日当たりは期待できませんし、すぐ下を通る道路の交通量が多ければ、騒音や排気ガスの影響も無視できません。虫に関しても、3階以上に比べれば侵入のリスクは依然として残ります。「2階だから絶対安心」と過信するのではなく、必ず内見で周辺環境を自分の目で確かめる必要があります。眺望に関しても、ほとんど期待できないことが多いでしょう。あくまで「1階を避ける」という消極的な理由での選択肢となりがちです。

こんな人におすすめ: ・家賃は抑えたいが、1階は絶対に避けたい人 ・エレベーターなし物件を検討している人 ・災害時の避難のしやすさを重視する人 ・利便性と安心感のバランスを取りたい人

3階・4階(中層階):安心感と住みやすさの良いとこ取り

3階や4階といった中層階は、多くの人にとって住み心地の満足度が高い、非常に魅力的な選択肢です。

メリット: この階層まで来ると、1階・2階が抱える問題点の多くが解消されます。地面からの距離が十分に離れるため、防犯上の安心感は格段に高まります。通行人の視線は完全にシャットアウトでき、プライバシーは完全に確保されると言ってよいでしょう。虫の侵入リスクも大幅に減少し、日当たりや風通しも良好になるケースがほとんどです。窓を開けると、地上とは違う、少し開けた景色が目に入り、開放感を感じることができます。 それでいて、高層階ほどの極端な高さではないため、「地に足がついている」感覚も残ります。災害時でも、エレベーターが止まってもなんとか階段で対応できる範囲であり、高層階特有の「揺れやすさ」も比較的軽微です。まさに、防犯性、快適性、利便性のバランスが非常に高いレベルでまとまっているのが中層階なのです。

デメリット: 中層階の最大のネックは、エレベーターがない物件の場合、階段の上り下りがかなりの負担になることです。特に4階は、毎日のこととなると相当な覚悟が必要です。重い荷物がある日や、体調が悪い日は、家に着くまでに心が折れそうになるかもしれません。そのため、エレベーターの有無が、物件選びの決定的な判断基準となります。また、人気が高い分、家賃もそれなりに高くなる傾向にあります。

こんな人におすすめ: ・防犯性やプライバシーを高いレベルで確保したい人 ・日当たりや眺望も重視したい人 ・エレベーター付き物件を前提に探している人 ・長期的に安定して快適な暮らしをしたい人

5階以上(高層階):眺望・日当たり・ステータスを求める人へ

5階以上の高層階は、他の階層では得られない特別な価値を提供してくれます。

メリット: 最大の魅力は、なんといってもその「眺望」です。窓から広がるパノラマビューは、何にも代えがたい開放感と満足感を与えてくれます。夜景が美しい都市部であれば、その価値はさらに高まるでしょう。日当たりと風通しはほぼ確実に保証され、室内の快適性は非常に高いです。 また、地面から遠く離れているため、車の走行音や通行人の話し声といった地上の騒音はほとんど届きません。虫との遭遇も極めて稀になり、非常に衛生的な環境を保てます。こうした優れた住環境は、一種のステータスとなり、住む人の心を満たしてくれます。

デメリット: 高層階のデメリットは、その高さに起因します。まず、エレベーターが必須となりますが、朝の通勤ラッシュ時には、各階に止まるエレベーターを待つだけで時間がかかり、ストレスを感じることがあります。万が一、点検や故障でエレベーターが止まってしまった場合、上り下りは絶望的です。 また、地震の際には、建物の構造上、高層階ほど揺れが大きくなる傾向があります(免震・制震構造でない場合)。長周期地震動の影響も受けやすく、家具の転倒などへの備えがより一層重要になります。風が強い日には、ビュービューという風切り音が気になることもあります。さらに、携帯電話の電波が届きにくくなることがある点も注意が必要です。そして何より、家賃は建物内で最も高い水準になります。

こんな人におすすめ: ・何よりも眺望と開放感を最優先する人 ・日当たりと静かな環境を絶対に譲れない人 ・災害時の備えをしっかりとできる人 ・予算に十分な余裕がある人

【コラム】実は狙い目?「1階が駐車場」の2階物件

最後に、少し特殊ですが非常に狙い目な物件をご紹介します。それは「1階部分が駐車場や店舗になっている建物の2階」です。このタイプの物件は、実質的な最下層階でありながら、一般的な2階以上のメリットを享受できる可能性があります。最大の利点は、階下への騒音を気にする必要がないことです。自分の真下に住人がいないため、お子様が走り回っても、夜間に少し物音を立ててしまっても、誰かに迷惑をかける心配がありません。これは、1階に住むのと同等の、非常に大きな精神的アドバンテージです。それでいて、地面からは1フロア分離れているため、1階住居のデメリットである防犯性やプライバシー、湿気の問題は軽減されます。もし「階下への騒音」を気にされているのであれば、こうした構造の物件を積極的に探してみるのも一つの賢い戦略と言えるでしょう。

このように、最適な階数はあなたのライフスタイルと優先順位によって決まります。家賃と利便性の2階、トータルバランスの中層階、特別な価値を提供する高層階。それぞれの特徴を理解し、自分にとってのベストを見つけることが重要です。次の章では、実際に物件を見に行った際に、後悔しないためにチェックすべき具体的なポイントを解説します。

失敗しない!「2階以上の部屋」内見時のチェックリスト5選

理想の階数に目星をつけ、いよいよ内見へ。しかし、図面やネットの情報だけではわからない現実が、そこにはたくさん隠されています。結論として、内見は「自分の理想と現実のギャップを埋めるための最終確認作業」です。ここで手を抜くと、入居後に「こんなはずじゃなかった」という致命的な後悔に繋がります。特に2階以上の部屋を探す際には、階数が高いからこそ確認すべき独自のチェックポイントが存在します。この章では、プロの視点から厳選した、失敗しないための「内見時チェックリスト5選」を具体的かつ実践的に解説します。このリストを携えて内見に臨めば、あなたは不動産会社の担当者も驚くほどの鋭い視点で、物件の本質を見抜くことができるようになるでしょう。

① 窓の外をチェック!向かいの建物との距離と視線

これは、日当たりとプライバシーを確保するための最重要チェック項目です。2階以上の部屋を選んだ理由の一つが「プライバシー確保」であったはず。それなのに、窓を開けたら目の前のマンションの住人と「こんにちは」してしまうような状況では意味がありません。

具体的なチェック方法: まず、全ての窓(リビング、寝室、お風呂場、トイレなど)の前に立ち、外の景色を確認します。見るべきは、向かいの建物との「距離」です。最低でも数メートルは離れていないと、かなりの圧迫感を感じるはずです。次に、向かいの建物の窓の位置を確認します。自分の部屋の窓と、相手の窓が真正面にある「お見合い」状態になっていないでしょうか。もしお見合い状態なら、カーテンを開けられない生活が待っているかもしれません。 さらに、自分の部屋のバルコニーに立ち、下を見下ろしてみてください。下の階の住人から、バルコニーが丸見えになっていないかも確認しましょう。逆に、上階のバルコニーから自分の部屋が覗き込まれるような構造になっていないかも、見上げてチェックすることが大切です。時間帯によって太陽の角度が変わり、見え方も変わることがあるので、担当者に「西日が差す時間はどうですか?」などと質問してみるのも有効です。このチェックを怠ると、せっかく2階以上を選んだメリットが半減してしまうので、最も時間をかけて確認してください。

② エレベーターと階段を両方チェック!

エレベーター付き物件の場合、多くの人はエレベーターだけを見て満足しがちですが、それは危険です。階段のチェックも必ず行いましょう。

具体的なチェック方法: エレベーター: まず、広さと清潔感を確認します。大型の家具やベビーカー、自転車などを入れることを想定し、十分なスペースがあるか見ます。次に、ボタンを押してからの反応速度や、昇降中の揺れ、異音がないかを確認しましょう。掲示板に、定期的なメンテナンスの記録が貼られているかもチェックポイントです。これがきちんと管理されている物件は、建物全体の管理体制もしっかりしている可能性が高いと言えます。 階段: エレベーターが使えない緊急時を想定し、必ず自分の足で部屋の階まで上り下りしてみてください。階段の幅は十分か、手すりはしっかりしているか、滑りにくい素材か、夜間に照明はつくか、などを確認します。特に、雨の日に滑りやすそうな素材でないかは重要です。また、階段を上り下りすることで、建物の共用部分の清掃状況や、他の住人のドアの前の様子(物が散乱していないかなど)も自然と目にすることができ、住人のマナーや管理状態を推し量る良い機会にもなります。この一手間が、日々の快適性と緊急時の安全性を保証してくれるのです。

③ 上下左右の音をチェック!壁の厚さと生活音

騒音問題は、入居後のトラブルで最も多いものの一つです。内見時のわずかな時間で完璧に把握するのは難しいですが、可能な限りのチェックはすべきです。

具体的なチェック方法: まず、部屋の中心で静かに立ち、耳を澄ませてみてください。上下左右の部屋から、テレビの音や話し声、足音などが聞こえてこないか確認します。可能であれば、不動産会社の担当者に許可を得て、壁を軽くコンコンと叩いてみましょう。この時、詰まったような低い音がすれば、壁の密度が高く遮音性も期待できます。逆に、軽い乾いた音がする場合は、壁が薄く音が響きやすい可能性があります。 また、クローゼットの中は、壁の構造がむき出しになっていることがあるため、遮音材などが使われているかを確認できるチャンスです。担当者に「この建物の構造は何ですか?(RC造、SRC造など)」と質問し、遮音性について尋ねるのも有効です。もし可能であれば、住民が在宅している可能性が高い平日の夜や、土日に再度訪問させてもらい、生活音がどの程度聞こえるかを確認できるのがベストです。静かな環境を求めるなら、この音のチェックは絶対に妥協してはいけないポイントです。

④ スマホの電波状況をチェック!

現代生活に不可欠なスマートフォン。意外に見落としがちですが、部屋の中で電波が繋がりにくい「圏外物件」は、想像以上のストレスになります。

具体的なチェック方法: これは非常に簡単です。内見時に、自分のスマートフォンを取り出し、アンテナが何本立っているかを確認するだけです。リビングだけでなく、寝室、お風呂場、トイレなど、家の隅々でチェックしてください。特に、高層階や、コンクリートが分厚い建物、周囲を高いビルに囲まれた物件などは、電波が入りにくくなることがあります。 アンテナが1本しか立たない、あるいは圏外になる場所がある場合は要注意です。電話ができないだけでなく、インターネットの速度も遅くなり、在宅ワークや動画視聴に支障をきたす可能性があります。自分のキャリア(docomo, au, SoftBankなど)だけでなく、可能であれば家族や友人の違うキャリアのスマホでも試してみると、より確実です。Wi-Fiを設置すればインターネットは解決できますが、電話回線だけはどうにもなりません。この簡単なチェックを忘れただけで、2年間の契約期間中ずっとイライラし続けることになるかもしれません。

⑤ 地域のハザードマップを最終チェック!

最後の砦となるのが、ハザードマップの確認です。これは、物件そのもののチェックではありませんが、その土地に住む上での安全性を確認するために絶対に必要な作業です。

具体的なチェック方法: 内見に行く前、あるいは内見後に、必ず物件が所在する市区町村のホームページにアクセスし、「ハザードマップ」を検索してください。ハザードマップでは、洪水、土砂災害、高潮、地震といった災害別に、危険が予測されるエリアと、その程度(浸水の深さなど)が色分けで示されています。 「2階以上だから浸水は関係ない」と考えるのは早計です。たとえ自分の部屋が浸水しなくても、建物の一階部分が浸水すれば、エントランスや電気設備が使えなくなり、生活に大きな支障が出ます。また、周辺道路が冠水すれば、建物から出られなくなり、孤立してしまう危険性もあります。 ハザードマップで、物件の場所がどの程度の浸水想定区域に入っているのか、近くに土砂災害警戒区域がないか、避難場所はどこにあるのかを自分の目で確認しておくこと。これが、あなたとあなたの家族の命を守るための、最後の、そして最も重要なチェックリストです。不動産会社の担当者も教えてくれるかもしれませんが、最終的には自分で確認し、納得した上で契約に臨むべきです。

内見は、ただ部屋の綺麗さや広さを見るだけではありません。窓の外、階段、音、電波、そして土地の安全性。これら5つのプロの視点を持ってチェックすることで、初めてその物件が本当に「住むべき場所」なのかを判断できます。このリストを実践し、後悔のない部屋選びを実現してください。

まとめ:あなたの「譲れない条件」を明確にして最高の部屋を見つけよう

この記事では、「部屋探しで2階以上」を希望するあなたの不安や疑問に答えるため、その理由からメリット・デメリット、階数別の比較、そして内見時のチェックリストまで、網羅的に解説してきました。

多くの人が2階以上を選ぶ背景には、「防犯」「プライバシー」「防虫」「日当たり」「湿気対策」という、快適で安全な生活を送るための5つの明確な理由がありました。しかしその一方で、「騒音問題」や「家賃の高さ」、「物理的な負担」といった、見過ごせないデメリットも存在します。

そして、2階、中層階、高層階では、それぞれ得られる価値と、受け入れなければならないリスクが全く異なることもご理解いただけたかと思います。

ここでお伝えしたい最も重要なことは、「2階以上」という条件は、それ自体が目的ではないということです。それは、あなたが本当に望む「安心できる暮らし」や「開放的な暮らし」を手に入れるための、一つの手段に過ぎません。

あなたの部屋探しにおける「譲れない条件」は何ですか? 絶対に避けたい「最悪の事態」は何ですか?

その答えを自分の中で明確にすることが、後悔しない部屋探しへの第一歩です。この記事で得た知識を元に、ご自身のライフスタイルと価値観に照らし合わせ、優先順位をつけてみてください。

もしかしたら、あなたにとっては「階下への騒音を気にしない」ことが最優先で、防犯対策がしっかりした「1階の優良物件」が最適解かもしれません。あるいは、「眺望」が何にも代えがたい価値を持ち、家賃が高くても高層階を選ぶのが幸せに繋がるのかもしれません。

完璧な物件は存在しません。しかし、あなたにとって「最高の物件」は必ず見つかります。

「自分にとっての最高の部屋のイメージは固まったけど、膨大な物件情報の中からそれを見つけ出すのは大変…」 「もっと効率的に、プロの意見も聞きながら部屋探しを進めたい」

もし今、あなたがそう感じているなら、一人で悩む必要はありません。テクノロジーとプロの知見を組み合わせた新しい部屋探しの形が、あなたの理想の暮らし探しを強力にサポートします。

理想の住まい探しは、信頼できるパートナー探しから。 オンラインで全国どこからでも専門家に相談できる【ソコスモ】で、後悔しない部屋探しを始めませんか?

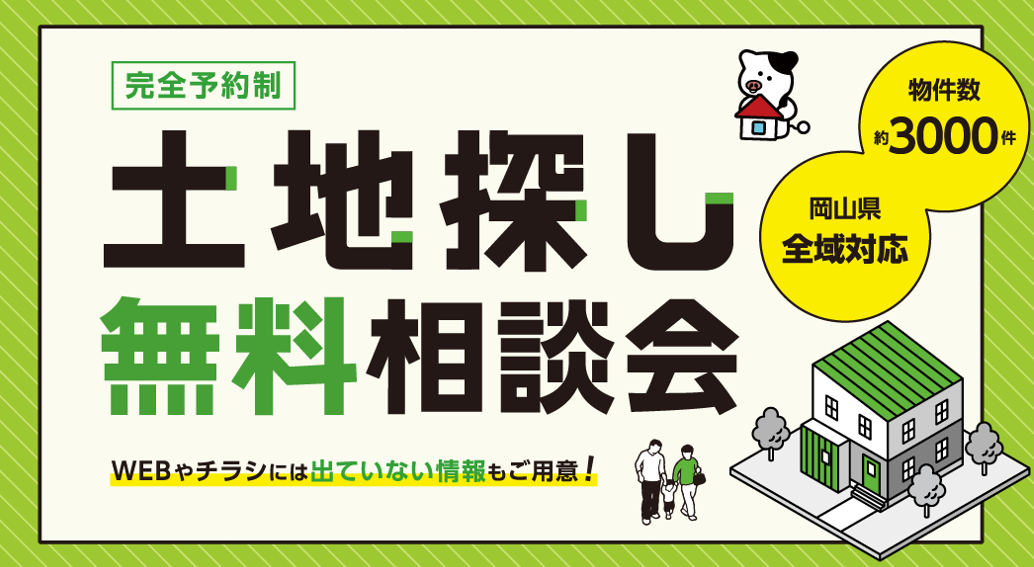

▼土地探しから家づくりまでワンストップで! [土地探し無料相談会に申し込む]

▼来店不要!自宅でサクサクお部屋探し! [オンライン部屋探し【ソコスモ】で物件を探す]