建売住宅の購入は「一生に一度の大きな買い物」ともいわれます。しかし、避けるべき住宅を買ってしまい「こんなはずではなかった!」と後悔するケースも少なくありません。そこで本記事では、購入を避けるべき建売住宅の特徴や、住宅購入で失敗しないためのポイントを解説します。理想のマイホームを手に入れるため、ぜひ最後までご覧ください。

1. こんな建売住宅は買うな!【建物】

まずは建物に関して、購入時に注意・チェックすべきポイントを6つご紹介します。

1.1. 価格が周囲の相場に見合っていない

手頃な価格帯であっても、周辺相場と比べて明らかに安すぎる物件は避けるべきです。住宅が極端に安いのには必ず理由があります。例えば、設備のグレードが低い、敷地への道路が狭く駐車しづらい、使いにくい間取りになっている等が考えられます。事前に周囲の相場を調べ、価格がかけ離れていないか確認しましょう。相場とかけ離れた安さにつられて購入すると、後から重大な欠陥が見つかる恐れもあります。

1.2. 点検口がない

床下や天井裏など、家の見えない部分をチェックするための点検口が付いていない家も購入は避けるべきです。点検口は購入前のホームインスペクション(住宅診断)や、入居後の定期点検・メンテナンスで必要になります。点検口がない場合、床下などの見えない部分に不具合が発生しても発見が遅れ、劣化が進行してしまう恐れがあります。

点検口によってチェックできる箇所は以下のとおりです。

- 床下(基礎部分や配管の状態)

- 天井(天井裏の配線や断熱材の状態)

- 屋根裏(小屋裏の構造や雨漏り跡の有無)

購入前にこれらの場所へアクセスできる点検口が設置されているか確認しておきましょう。

1.3. 建物に関する書類が揃っていない

建売住宅を購入する際は、以下の3つの書類が揃っているか必ず確認してください。

- 建築確認済証(建築基準法に適合していることの確認書)

- 検査済証(建物完成時に検査が合格したことを示す証明書)

- 地盤調査報告書(建設予定地の地盤の強度を示す報告書)

これらの書類が揃っていない場合、建物や土地に何らかの瑕疵(欠陥)がある可能性や、違法建築である可能性があります。建築確認済証があっても検査済証がないケースもありますので、3つすべてが揃っているかを必ず確認しましょう。

1.4. 日当たりが良くない

明るい室内環境で快適に暮らすには、日当たりの良さが重要です。しかし建売住宅は周囲に同じような住宅が建ち並ぶことが多く、隣の建物の影響で日当たりが悪くなってしまうケースがあります。また、敷地や建物の向きによっては北向きで日差しが入らず、一日中薄暗い住宅もあります。

日当たりが悪いと洗濯物が乾きにくくなるなど日々の生活に不便なだけでなく、室内の湿気がこもりカビが発生しやすいといった住宅の耐久性にも影響を及ぼす問題も起こりえます。建売住宅を検討する際は、必ず日中の明るい時間帯に内見し、各部屋の日当たりを確かめてください。

1.5. 間取りが使いにくい

建売住宅は基本的に間取りを自由に変更できないため、実際に住んでみて動線や収納などに不便を感じることがあります。住んでみないと分からない部分も多いため、内見時にできるだけ具体的に生活をイメージし、「暮らしにくそうだ」と少しでも感じたら購入は避けましょう。間取りが合わず不自由を感じると、購入後にリフォームが必要になるケースもあります。購入前に家族の生活スタイルに合った間取りかをしっかりチェックすることが大切です。

1.6. 低品質の材料が使われている

近年、建材価格が高騰しているため、建築コストを抑えるために質の低い材料を使っている建売住宅も存在します。低品質な建材は劣化しやすく、ゆがみやひび割れが生じたり、雨漏り・水漏れにつながる危険性があります。見た目では分かりにくい部分ですが、内見の際には壁や床、天井の仕上げや手触り、建具の造りなどから材質のグレード感をチェックし、明らかに安っぽい素材ばかりの場合は注意が必要です。

2. こんな建売住宅は買うな!【土地】

続いて、建売住宅の土地に関してチェックすべきポイントを4つご紹介します。

2.1. 災害リスクが高い場所にある

日本はもともと災害の多い国ですが、土地の立地条件によっては災害リスクが極めて高い場合があります。例えば、山の斜面に近い場所では土砂崩れ、川のそばでは洪水氾濫などのリスクが想定されます。自治体が公開しているハザードマップで候補地の災害リスクを必ず確認しましょう。土砂災害の特別警戒区域(いわゆるレッドゾーン)など危険度の高いエリアは色分けされて示されており、非常にリスクが高い地域だと一目でわかります 。地図上で赤く表示される土地は災害発生時に危険な地域ですから、そうした場所にある建売住宅は購入を避けるべきです。また、自治体の防災マップで災害時の避難経路や避難所も確認しておくと安心です。

2.2. 地盤が弱い

地盤が弱い土地は、災害時に以下のような被害が発生する恐れがあります。

- 建物自体の重みで家が傾く

- 大地震で液状化現象が発生する

- 大雨で地盤が緩み土砂災害が起きる

このような被害に見舞われると、せっかく購入した住宅に住み続けられなくなるかもしれません。どんなに耐震性の高い住宅を建てても、地盤が弱ければ意味がない可能性もあります。購入前に地盤調査報告書などで地盤の強さを確認し、必要に応じて地盤改良の有無もチェックしましょう。

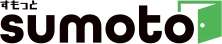

2.3. 土地の境界が曖昧

土地の境界がはっきりしていないと、後々近隣とのトラブルに発展するケースが少なくありません。それは建売住宅でも同様です。例えば、フェンスや塀などの外構が隣地にはみ出して越境してしまっている事例もあります。購入後に気付いて訴訟沙汰…ということのないよう、外構工事が始まる前に必ず専門家に依頼して境界標の有無や境界線を確認しましょう。売主に境界確定測量図を提示してもらうのも有効です。隣人との余計なトラブルを未然に防ぐため、境界は明確にしておくことが重要です。

2.4. 周辺環境に問題がある

建売住宅を購入する際は、建物や土地だけでなく周辺環境も含めて総合的に検討しましょう。周辺環境が悪いと、せっかくの新居での生活に支障が出る可能性があるためです。特に以下のポイントは事前にチェックしておきたいところです。

- 治安面:繁華街や遊興施設が近くにあって治安が悪くないか?深夜の騒音や迷惑行為が心配な地域ではないか?

- 利便性:最寄り駅までのアクセスは良好か?日常の買い物に便利なスーパーやコンビニは近くにあるか?

- 公共施設:病院や役所、学校など生活に必要な公共施設が近くに揃っているか?

- 騒音・交通量:幹線道路や鉄道の線路が近くにあり騒音や振動がひどくないか?昼と夜で交通量に差がないか?

周辺環境は実際に現地を昼夜問わず歩いてみて体感するのが一番です。購入前に複数回下見を行い、昼間と夜間の雰囲気や利便性の違いを確認しておくと安心でしょう。

3. こんな建売住宅は買うな!【建築会社】

建売住宅の品質は、立地や建物そのものだけで決まるものではなく、**建築会社(施工会社)**によっても大きく左右されます。以下のような建築会社が手掛けた物件には十分注意しましょう。

3.1. 品質管理が行き届いていない

建築会社の業務の忙しさや管理体制の不備により、現場での品質管理が杜撰な建売住宅もあります。品質管理ができていないと重大な欠陥や施工不良が発生し、引き渡し後に建築会社とトラブルになる恐れがあります。

しかし、一般の方が住宅の品質を正しく見極めるのは正直難しいものです。住宅が完成すると壁や天井の中など見えない部分も多く、欠陥が隠れてしまいます。可能であれば建築中の現場を訪問して施工状況を自分の目でチェックするのがおすすめですが、すでに建物が完成していたり遠方で現場に行けない場合もあるでしょう。その際は建築会社にお願いして、建築中の施工写真を見せてもらい構造部分の施工状態を確認する方法もあります。誠実な会社であれば、顧客に対し隠さず写真等の資料提供をしてくれるはずです。

3.2. アフターサービスが良くない

建売住宅を購入する際は、建築会社のアフターサービスの充実度も重要なチェックポイントです。住宅は完成して終わりではなく、長く住むうちに経年劣化や不具合が生じ、適切なメンテナンスや修繕が必要になります。

新築住宅では、構造上主要な部分(柱・梁・基礎など)や屋根、防水部分については法律で引き渡し後10年間の瑕疵担保責任(無償補修など)が義務付けられています 。しかし建築会社によっては、法律で義務付けられた範囲以上に手厚いアフターサービスを用意しているところもあります。例えば定期点検の頻度が多かったり、無償保証期間を独自に延長している会社も存在します。購入前にアフターサービスの内容をしっかり確認し、納得できる会社から購入しましょう。

3.3. 追加工事に対応しない・オプション工事が多すぎる

建売住宅の本体価格が一見安価でも、オプション工事が多すぎる会社には注意が必要です。エアコンや網戸、カーテンレール、照明、外構(駐車場やフェンス)など、一般的には標準仕様に含まれる設備まで「オプション扱い」として別料金にしているケースがあります。オプションが重なると、最終的な支払い額が当初の本体価格より大幅に高くなってしまいます。

また中には、追加工事や仕様変更に一切対応しない建築会社もあります。建売住宅は基本プランが決まっていますが、例えばコンセントの増設やカラーセレクト程度なら対応してほしいものです。しかし追加の要望をまったく受け付けてもらえない場合、自分好みの住まいに近づけることができず不満が残るかもしれません。何が標準で何がオプションになるのか、希望の追加工事に対応してもらえるのか、事前によく確認することが大切です。

3.4. 一般的な施工期間より極端に短い

建売住宅の施工期間は、一般的に約4ヵ月ほどが必要とされています 。しかし中には、スケジュールを詰めすぎて通常よりも極端に短い工期で建築してしまうケースがあります。早く販売したい・人件費を抑えたいといった理由で工期を大幅短縮すると、重要な養生期間を取れずにコンクリート強度が不足したり、工程の抜け漏れ・施工ミスが起こるリスクが高まります。施工期間が明らかに短すぎる物件だと感じたら、「手抜き工事」につながる恐れがあるため要注意です。

4. 買わないほうが良いとされる建売住宅が販売される原因は?

品質に不安のある「買わないほうが良い」とされる建売住宅が、なぜ市場に出回ってしまうのでしょうか。その主な原因を3つ解説します。

4.1. 過剰な工期短縮やコスト削減をしている

建築会社の中には利益を最優先するあまり、必要以上に工期やコストを削減したり、安価で質の悪い建材を使用したりするところがあります。無理なコストダウンや工期短縮を行えば、そのツケは住宅の品質低下という形で現れます。結果として施工不良や欠陥が発生しやすくなり、長く安心して暮らせない住宅になってしまうのです。

4.2. 価格だけを重視して購入する人がいる

人生で最も高い買い物である住宅は、誰しもできるだけ安く手に入れたいものです。しかし中には、「多少問題がある家でも安ければ構わない」という考えで価格だけを重視して購入してしまう方も一定数います。そうした消費者がいる限り、低品質な建売住宅でも売れてしまうため悪質な業者が淘汰されずに残ってしまいます。「少々欠陥があっても安い家のほうが売れる」と業者側が考えてしまうと、結果として粗悪な建売住宅が市場から無くならない要因になってしまうのです。消費者側も価格と同じくらい品質に目を向ける意識が必要でしょう。

4.3. 業者の技術力不足

住宅を建てる建築業者が必ずしも十分な技術力を持っているとは限らないのも現実です。大工職人や現場監督の経験が浅かったり、下請け業者任せで施工管理が甘かったりするケースがあります。技術力や経験が不足している業者は施工ミスやチェック漏れが起きやすく、結果的に質の悪い住宅が出来上がってしまいます。また、そうした業者は施工単価が安い傾向にあり、価格重視の販売会社が質より安さを優先して技術力の低い業者に施工させている場合もあります。技術不足の業者が関与すると欠陥住宅が生まれるリスクが高くなる点にも注意が必要です。

5. 建売住宅の購入で失敗を避ける方法は?

ここまで、避けるべき建売住宅の特徴を見てきました。それでは、建売住宅の購入で失敗しないためにはどのような点に気を付ければ良いのでしょうか。土地の情報収集や相場の把握など、大切なポイントを解説します。

5.1. 土地の情報収集・ハザードマップの確認

安心して末永く暮らすためには、災害リスクの低い場所に住宅を購入することが大前提です。気になるエリアの土地の履歴や特徴をリサーチしましょう。自治体のウェブサイトや地図資料で、その土地が昔どんな使われ方をしていたか(田んぼや沼地だった所は地盤が弱い可能性など)を調べることも有益です。

さらに、前述のとおりハザードマップの確認も必須です。インターネットで公開している自治体も多く、住所を入力すれば洪水・土砂災害などの危険度をすぐに調べられます。ハザードマップで危険度の低い安全な地域を見極め、その中から希望条件に合う建売住宅を探すようにしましょう。

5.2. 周辺相場に見合った建売住宅を選ぶ

検討している建売住宅の価格が、同じエリアの相場と比べて適切かどうか確認しましょう。周辺相場より極端に安すぎる場合は要注意です。その安さには前述のように必ず理由があります(低品質な建材を使っている、土地の状態が悪い等)。価格だけで飛びつかず、「なぜ安いのか」を冷静に考えることが大切です。逆に相場より高すぎる物件も、不動産会社の設定ミスか何らかの付加価値(高級仕様など)があるはずですので、その理由を確認しましょう。いずれにせよ適正価格内の物件を選ぶことが、変なリスクを避ける一つの基準になります。

5.3. 家族のライフスタイルに適しているか考える

家の良し悪しはスペックや価格だけでは決まりません。ライフスタイルに合っているかも重要です。家族構成や生活パターンを考慮して、候補の建売住宅が自分たちにフィットするか見極めましょう。

例えば、子どもがいるご家庭なら学校や病院が近いことが大切ですし、共働きで日中不在がちな家庭ならスーパーや保育園が近所にあると安心です。塾や部活などでお子さんの帰宅時間が遅くなる場合は、通学路に街灯が少なく暗い道や人目のない公園がないかなど、安全面もチェックすべきでしょう。通勤がある方なら最寄り駅へのアクセスやバスの本数など交通の便も重要です。こうしたポイントを家族で話し合い、今の生活だけでなく将来の変化も見据えて、自分たちの暮らしに合う家かどうかを考えてください。

5.4. 建築会社の口コミや実績を確認する

建売住宅の良し悪しは、専門知識がなければ見抜くのが難しいものです。見た目は問題なくても、壁の中など見えない部分に欠陥が潜んでいる可能性もあります。少しでも品質の良い住宅を選ぶために、建築会社の評判や実績も確認しましょう。インターネット上の口コミサイトやSNS、住宅情報誌などでその会社の評判を調べてみます。もちろん、どの会社にも多少の悪評はあるものですが、明らかにクレームが多い会社は避け、高評価の多い会社を選びたいところです。また、これまでの施工棟数や創業年数など実績もチェックしましょう。長年にわたり多くの住宅を手掛けている会社はそれだけノウハウも蓄積されていますし、企業体力がある分アフターサービスもしっかりしている傾向があります。

5.5. 内見・下見をして設備や環境を確かめる

建売住宅は、チラシやネットの情報だけで即決せず、必ず現地の物件を内見してから購入判断しましょう。実際に建物や設備を自分の目で確かめることで、写真や図面では分からなかった良い点・悪い点が見えてきます。

内見の際は、次のポイントをチェックしてください。

- ドアや窓の開閉:開け閉めがスムーズか、立て付けが悪くないか

- コンセントの配置:各部屋に十分な数があり、家電レイアウトに支障がないか

- 床のきしみ:歩いたときに床鳴りやたわみがないか

- 水回りの動作:キッチンや浴室で水漏れがないか、蛇口の水圧や排水の流れは良好か

- 室内の明るさ:照明だけで十分な明るさが確保できるか(昼間なら照明なしでも明るいか)

- 外壁の状態:外壁やバルコニーに傷やヒビ割れがないか、防水塗装はしっかりしていそうか

もし上記のような不具合を発見した場合は、購入を見送るか、契約前に補修を依頼して問題のない状態にしてもらいましょう。入居後に不具合が判明すると補修交渉が難航する恐れがありますので、疑問点は契約前にクリアにするのが鉄則です。

また、日当たりは時間帯によって変化しますし、昼と夜では周辺環境の印象が大きく異なる地域もあります。朝・昼・夜など時間を変えて複数回下見するのがおすすめです。例えば昼間は静かでも夜になると近くの居酒屋から酔客の騒音が聞こえる、といったことも実際に現地へ行かなければ分かりません。「人気物件だから早く決めないと売れてしまう」と不動産業者に急かされても、焦らず自分の目で納得いくまで確認しましょう。

6. 買わないほうが良いとされる建売住宅を購入した場合の対処法は?

万が一、購入した建売住宅に問題が見つかったらどうすれば良いのでしょうか。後から「買わないほうが良い住宅」を掴んでしまった場合の対処法を解説します。

6.1. 契約書を確認する

住宅の不具合に気付いたら、まず契約書類を確認しましょう。契約書や重要事項説明書には、不具合(瑕疵)があった場合の建築会社の対応や保証内容が記載されているためです。建築会社には契約に則り購入者をサポートする義務があります。契約書の内容をしっかり把握し、約束された対応が受けられないということがないようにしましょう。

6.2. 建築会社に早めに連絡する

建売住宅によっては、法律で定められた10年保証(瑕疵担保責任)以外にも独自の無償アフターサービスを提供してくれる場合があります。ただし多くの場合、アフターサービスには対応期限が設定されています。不具合を発見したら「様子を見る」のではなく、できるだけ早く建築会社に連絡し状況を伝えましょう。連絡や対応が遅れると、劣化が進んだり保証期間を過ぎてしまったりして補償を受けられなくなる恐れがあります。「おかしい」と思ったら早め早めの行動を心掛けてください。

6.3. 専門家に相談する

建築会社に連絡しても誠実に取り合ってくれない、専門用語を並べられて反論できない、といった場合は第三者の専門家に相談することも検討しましょう。自分だけで抱え込まず、プロの力を借りて問題解決を図ります。相談先として以下のような機関・専門家が挙げられます。

- 不動産適正取引推進機構(宅地建物取引業法に基づく紛争の相談窓口)

- 国民生活センター(消費者トラブル全般の相談窓口)

- 全国宅地建物取引業保証協会(宅建業者の保証協会。業者の違反行為などの相談に対応)

- 弁護士(住宅トラブルに詳しい弁護士に直接相談)

これらの機関では欠陥住宅の相談や紛争の調停、必要に応じた法的措置のアドバイスなどを受けられます。無料相談会を開催している場合もあるので積極的に活用しましょう。

6.4. 住宅の再販を検討する

様々な対策を講じても問題が解決せず、「この家に住み続けるのは難しい」と感じるほどであれば、思い切って住宅を**売却(再販)**するのも一つの方法です。売却して得た資金で、新たに別の住宅を購入し直すことができます。ただし、住宅を買い替える場合は同じ失敗を繰り返さないよう、今回の反省点を必ず次の物件選びに活かしましょう。

例えば、次に購入を検討する際は必ずホームインスペクションを入れる、信頼できる大手の建築会社の物件に絞る、周辺環境を徹底的に確認する等、できる限りのリスクヘッジを行います。再出発にはエネルギーが要りますが、安全・安心な暮らしを取り戻すために前向きに検討しましょう。

7. 建売住宅の購入ならTorus不動産にお任せください

避けるべき建売住宅の特徴と、失敗しないためのポイントをご紹介しました。しかし「建売住宅=悪いもの」では決してありません。上記のポイントをしっかり押さえて選べば、建売住宅でも理想のマイホームを手に入れることは十分可能です。

当社**Torus不動産(岡山市北区)では、安心して長くお住まいいただける良質な建売住宅をお客様にご提供できるよう努めております。具体的には、信頼できる施工会社・ブランドの物件を厳選してご紹介しています。例えば、飯田グループホールディングスの中核企業である一建設(はじめ建設)**の「リーブルガーデン」シリーズは、年間約9,000棟以上の分譲戸建て住宅を供給しており国内トップクラスの実績を誇ります 。住宅性能評価で証明された高い品質と優れたコストパフォーマンスを両立した住まいづくりを実現しており、品質とコストのバランスが取れた建売住宅の代表格と言えます。

また、福岡発祥のよかタウンや岡山・広島エリアで実績豊富なフラワーホームなど、各地域で評判の良い建売メーカーの物件も取り扱っております。フラワーホームはご購入後のアフターサポートにも定評があり、なんと長期50年保証と無償の定期点検という充実した保証・点検制度でお客様の暮らしを末永くサポートしています 。このように保証やアフターサービスが手厚い住宅は、将来にわたって安心して住み続けられるポイントの一つです。

建売住宅のメリットは、完成した現物を確認できて入居までのスピードが速く、価格も注文住宅に比べて抑えられる傾向にあることです。信頼できる建築会社の物件を選べば、品質面でも決して不安はありません。当社では各メーカーの特徴や強みも踏まえてお客様に最適な物件をご提案いたします。

「建売住宅の購入で失敗したくない」「品質の良い建売物件を紹介してほしい」という方は、ぜひTorus不動産までお気軽にお問い合わせください。専門知識を持ったスタッフが、岡山エリアであなたの理想に合うマイホーム探しを全力でサポートいたします。信頼できる建売住宅を手に入れて、長く安心して暮らせるマイホームを実現しましょう!